中國芯片產業歷經近20年,為改變集成電路制造技術嚴重滯后的局面,我國自1997年啟動“909工程”到2004年上海華虹NEC轉向芯片代工,正式開啟我國芯片產業的探索道路。后續十年隨著對芯片產業投入加大,生產線和產能不斷擴大。

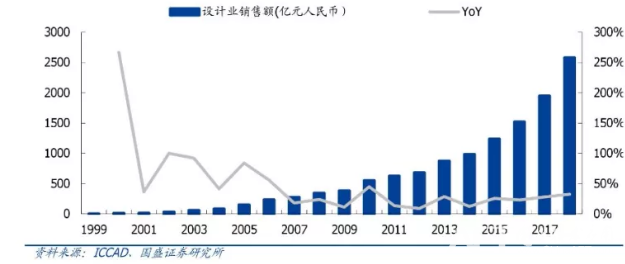

隨著半導體產業轉移,及下游需求的指數級成長,同時得益于國家的大力支持,我國IC設計產業在近年來得到了迅猛的發展。統計數據顯示,我國IC設計產業銷售規模已從1999年的3億元增長到了2018年的2576億元,復合增長達到了42%,穩居世界前列。

中國設計產業銷售規模

IC設計市場規模增長迅速 快于供給增長

2018年,我國IC設計業的企業總數為1698家,相比2017年的1380家,增長了23%,其中銷售過億的設計企業有208家,相比2017年增長9%,代表企業有海思半導體、紫光展銳、中星微電子、華大半導體、智芯微電子、匯頂科技、士蘭微電子、盾太科技、格科微電子、中興微電子等。且業內總體設計企業數量和規模企業數量同時增長,反映出大陸IC設計市場規模增長快于供給增長,IC設計天花板尚早。

我國IC設計企業數量

我國主要的集成電路設計區域分為長江三角洲、珠江三角洲、京津環渤海和中西部地區四個區域。珠江三角洲的產業規模是全國最大,2018年的產業規模預計高達907.46億元,2017年為687.5億元,增長達31.99%。占比約為35%。

這幾年,國內電子行業的迅猛發展從很大程度上得益于下游消費電子和通信業海量的需求推動,IC設計產業的增長也是深度受益于此。從下游分類來看,國內IC設計業市場主要集中于通信和消費領域,5G的深度影響行業也是通信和消費類,對應的IC設計企業接下來將會迎來一個良好的發展機會。

IC設計相關專利數量居集成電路專利總量排名第一

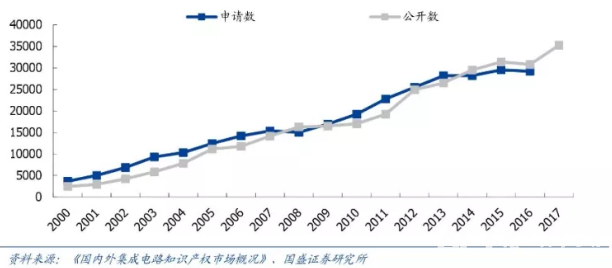

美國集成電路相關專利數量增長自2002年達到頂峰,互聯網泡沫破裂之后逐漸下滑,而中國相關專利自2000年以來長期保持快速增長,2017年有加速增長的趨勢。國內IC設計企業在我國申請專利的積極性很高。尤其中星微電子,其公開的我國專利數量達1,922件,展訊通信有限公司公開我國專利也有1,000件,中國華大集團排名第三,公開專利615件。在美國專利公開數量上,中星微電子和展訊也較突出,中星微電子公開美國專利(族)65件,展訊通信公開美國專利(族)118件。

研究顯示,近十年來,我國集成電領域專利數量呈現持續快速增長的趨勢。近兩年來,中國集成電專利年度公開數已超過了美國。但是,中國的集成電產業起步較晚,核心技術受制于人,研發投入相對偏小,因此我國集成電產業在設計、制造工藝、封裝測試等核心技術創新和專利的積累上的差距依然較大。

從專利結構來看,IC設計相關專利數量在我國集成電路專利總量中排名第一,而設計領域中,模擬電路專利數量位居首位,之后依次是處理器、邏輯電路、存儲器。

我國集成電路領域專利增長趨勢

自給化率偏低 國產化替代任重道遠

雖然我國芯片產業規模不斷擴大,但仍面臨一些重要的核心問題。目前,我國芯片主要依賴進口,核心自主化近乎零。根據海關總署歷年數據,近年集成電路年進口額都超過2000億美元,進出口貿易逆差也在2017年達到了最高值1932.6億美元。2018年全球TOP10芯片企業韓國上榜兩家企業,最大半導體供應商三星電子以及SK海力士;美國上榜5家企業,是名副其實的芯片強國。而百強榜單中始終沒有中國企業上榜。

雖然我國集成電路產品自給率不斷攀升,但我國半導體自給率提高速度十分緩慢,2016年自給率達到10.4%,測算2017年芯片自給率約11.2%。,國內技術水平及本土化服務仍有較大上升空間。

我國芯片產業國產化情況