中國手機巨頭品牌華為、小米、OPPO、VIVO均已推出5G手機,但蘋果的5G手機卻還只存在于傳說中。因此不少人認為:蘋果將在5G競爭中落后,甚至最終會落敗。

如果把蘋果單純定義為一家手機品牌廠商,那么這個觀點無可厚非。但筆者認為,在5G時代,曾經如日中天的手機品牌廠商將不得不轉型成為“生活服務提供商”。按照這個“新定義”重新審視蘋果的布局,就會赫然發現:蘋果為迎接5G時代,步步為營,早已做好了十足的準備。

5G手機,一葉障目

在介紹蘋果在5G領域的布局前,我們先來看看5G技術究竟能帶來什么:

5G技術有三大應用場景:eMBB(增強型移動寬帶)、uRLLC(超高可靠與低延遲的通信)和mMTC(大規模機器類通信)。通俗地說,這些應用場景對應著5G技術的三大優點:高速率、低延時、大連接。

eMBB可以理解成是4G的升級版,側重多媒體類的應用:比如高清視頻傳輸、AR/VR……這些應用得以有效實現,均得益于eMBB。如果要搭載視頻、游戲等應用,手機是最好的終端,因此5G手機備受關注。

uRLLC能為工業自動化控制提供可靠的支持,典型的應用是無人駕駛、遠程手術。

mMTC能夠滿足的需求是:數量巨大的連接設備,每個設備所需要傳輸的數據較少,但可以一定程度上允許高延時。這類低功耗、大連接的場景主要包括:智慧城市、智能家居、環境監測等。

根據5G標準制定的先后順序,最先實現商用的場景是eMBB。這也是為什么目前提到5G,不少人關注的焦點依然在“視頻下載速度”這類eMBB場景的具體應用上。但5G更大的價值,體現在以連接“物”為重點的uRLLC和mMTC上,可謂“大器晚成”。

“物聯網”才是5G時代的重頭戲。根據在線數據統計網站Statista的預測,全球物聯網市場將在2025年達到1.6萬億美元。

根據不同的使用主體,物聯網可以分為三類:一是面向消費端的移動物聯網,包含可穿戴設備、智能家居、車聯網等;二是產業物聯網,即與工業、農業等傳統行業相結合;三是智慧城市應用。

5G將改變各行各業,手機只是其中的一小部分而已。

蘋果手機在等什么?

手機只是5G應用中的一小部分,更大的市場在物聯網,蘋果顯然也看到了這一點。但蘋果的基因在消費端,因此蘋果思考慮的是如何在消費端全面布局5G。

這顯然已經做到了。

在智慧家庭領域,蘋果早在2014年就推出了智能家居平臺HomeKit,并且在2016年上線“Home”應用,以管控HomeKit框架下的智能家居設備。

在媒體及視頻服務領域,蘋果于2019年正式推出流媒體電視服務Apple TV+;同年,蘋果正在研發集AR/VR體驗于一體的頭戴設備的消息,盛傳業界。

甚至在自動駕駛領域,蘋果也早有布局。最新消息是蘋果在加州擁有近30輛自動駕駛汽車。其實,蘋果研究自動駕駛的消息,早在2015年就已傳出,但蘋果CEO庫克直到2017年才在接受媒體采訪時承認:蘋果將專注于自動駕駛軟件的研發。

專注于蘋果公司相關新聞報道的網站MacRumours,在討論蘋果自動駕駛布局的文章中提到:搭載蘋果自動駕駛系統的汽車預計在2023-2025年推出,這會成為蘋果的下一個明星產品。

可以發現,蘋果的布局不僅覆蓋了5G時代移動物聯網的主要應用,也覆蓋了5G的三大應用場景。

至于5G手機,蘋果之所以遲遲不發布,一方面的確與高通的“矛盾”有關,但更重要的是:5G網絡建設尚未成熟。

目前,5G網絡以NSA(非獨立組網)為主。所謂NSA,就是把5G基站接入4G核心網,本質上是改造4G網絡,使其具備5G高帶寬的優勢;與NSA相對的是SA(獨立組網),即完全新建5G網絡,使用5G基站,并將其接入5G核心網,該模式能夠實現5G的所有優勢,因此被看作是5G網絡建設的最終形態。

但要完全實現SA,前期建設成本高昂,因此在從4G向5G過渡的時期,NSA是性價比最優的選擇。但NSA的問題是網絡無法實現低延時。一些互動性強的應用,如云游戲、車聯網等,在該模式下無法給用戶帶來良好的體驗。因此NSA也被戲稱為“偽5G”或“4G+”。

目前5G網絡的情況是:NSA與SA并存,而且這樣的情況在未來至少5年的時間內是常態,因此手機必須做到NSA與SA雙模兼容。在5G網絡覆蓋不完全的時候,甚至還需要兼容4G甚至3G網絡。在此基礎上,手機還需要維持原有的高性能和低功耗,這對芯片等關鍵零部件提出了極高的要求。

可想而知,一旦網絡體驗不佳,消費者首先“怪罪”的,將是手機廠商,而非運營商。對于定位中高端市場的蘋果來講,品牌價值極端重要,假如“跟風”推出5G手機,實在不是明智之舉。

蘋果預見的5G終局

除了網絡基礎設施建設尚不成熟外,5G還將面臨的問題是缺乏應用。

這就好比我們建設了一個能圈養大象的公園,但現在公園里住的卻都是松鼠。蘋果在做的事情,就是一邊等待5G技術逐漸成熟,一邊“養大象”。

4G之所以在商用之后能夠得到快速普及,是因為移動應用催生了4G:美國的4G在2010年開始商用,中國的4G在2013年正式商用,但在正式商用之前,就已經有非常多的潛在應用出現,比如2004年推出的Facebook,2006年推出的Twitter,2010年推出的Instagram;在中國,新浪微博2008年開始內測,微信2011年正式推出……

4G的到來,讓這些應用得以在移動端使用;而另一方面,應用從PC端向移動端轉移的需求,也進一步促進了4G的發展,使4G快速得到普及。

以史為鑒,5G目前雖然已經實現了商用,應用卻還不成熟。

5G的殺手級應用會出現在哪里?現在業界莫衷一是,就連運營商都在思考5G該怎么用。例如,聯通就成立了“5G創新中心”,該機構的成立,就是為了與各行各業的合作伙伴共同探索5G能在哪些領域用,該怎么用。

在未來3-5年內,5G生態中缺失的不是基礎設施建設,而是與之配套的應用。從蘋果的布局中不難看出,蘋果在不遺余力地打磨5G時代的應用。當然,蘋果在布局時,也有明確的邊界:只著眼于C端場景,雖然B端的市場雖然潛力更大,但這并非蘋果的長處,蘋果不會盲目擴張。

除了應用外,蘋果也在可穿戴設備、智能家居等物聯網設備領域發力。因為在5G時代,承載應用的終端不一定是手機,還有各式各樣的其他小型設備。

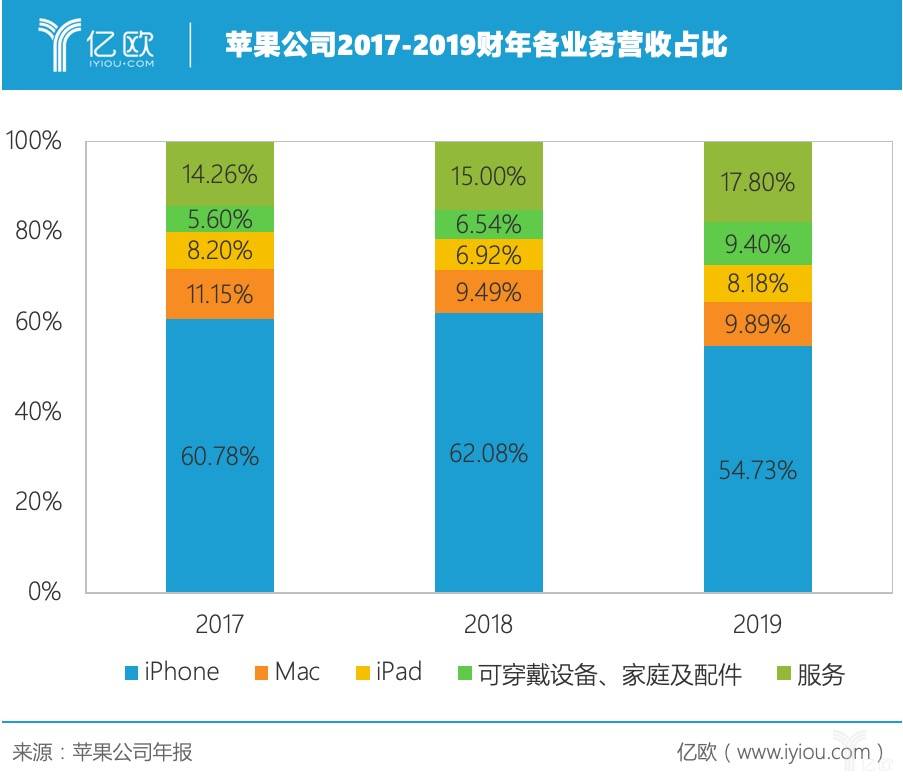

從蘋果2019財年的數據來看,IPhone的銷售收入占總營收的比例下滑至55%;而可穿戴設備、家庭和其他配件的收入,同比增長41%,接近總營收的10%。該占比有望在未來持續提升。

認為“蘋果在5G時代已經落后”的觀點,是建立在這樣一個前提之上:蘋果是一家手機品牌廠商。

事實上,蘋果從來沒有將自身僅僅定義為“手機品牌廠商”,蘋果給自己的定義是“科技公司”。而且,在5G時代,新應用很可能會在新設備上運行,手機的增長動力,從長遠來看并不樂觀。

因此,手機廠商的角色將來會逐漸發生改變:利用自身在消費端的優勢,轉型為生活服務提供商。這不僅體現在蘋果的業務布局中初見端倪,也在小米、OPPO等廠商的戰略變化中可知一二。從5G應用布局的完整性上來看,蘋果早已占盡先機。

作者:唐鈺婷