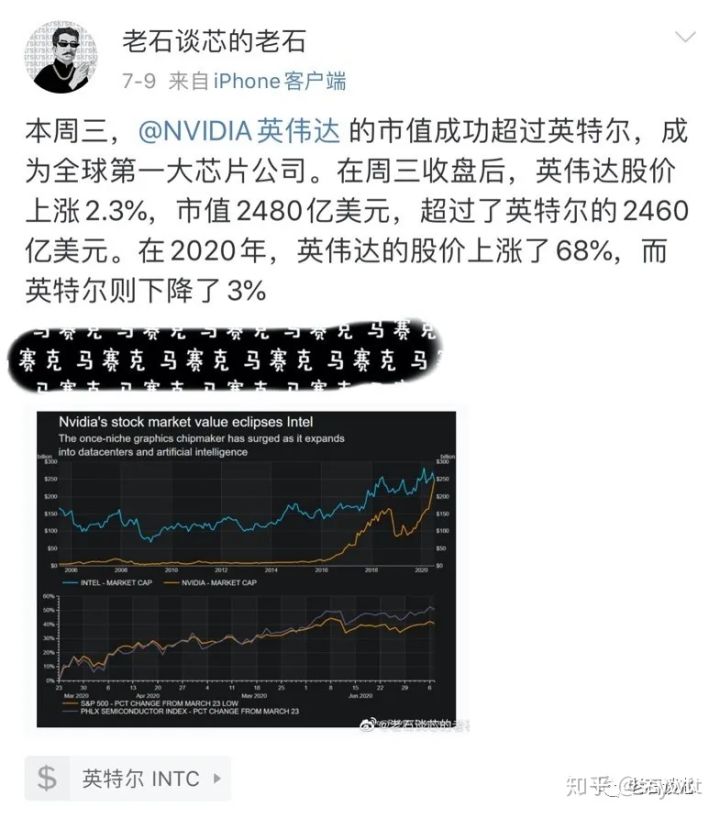

上周三,也就是2020年7月8日,是個值得在歷史上留下一筆的日子。在這一天美股收盤之后,英偉達的股價收漲2.3%,來到404美元,這也使得英偉達市值飆升到2480億美元,從而超過英特爾的2460億美元,一躍成為美國第一大芯片公司。

圖片來自Refinitiv Datastream

在這幾周,納斯達克的芯片股紛紛上漲,除了英偉達之外,英特爾的很多競爭對手,比如AMD、Xilinx、臺積電、蘋果等公司,上周的股價都上漲了5%到10%。相比之下,英特爾甚至還下跌了近2%。

事實上,這樣的趨勢從2020年開年就開始了。在2020年,英偉達的股價上漲了68%,而英特爾則下降了3%。就在這一正一負、一漲一跌之間,美國第一大芯片公司就這樣被拱手讓出。

值得注意的是,這里說的是“美國”第一大芯片公司。上周我還發了一條微博,紀念這個芯片行業的歷史性時刻。

只不過我說錯了,英偉達并未成為“全球”第一大芯片公司。來自亞洲的臺積電和三星的市值早就超過了英特爾,而我還停留在英特爾仍然是全球芯片霸主的老黃歷里,沒有翻篇。所以,英偉達的這次超越,不僅讓自己成為了美國第一大芯片公司,也成為了全球第三大半導體企業。

10納米工藝:英特爾的阿喀琉斯之踵

說英偉達是AI時代的最大贏家,應該沒有人會反對,資本大佬們對此更是舉雙手雙腳投票贊成。要知道在2015年6月,英偉達的股價只有19美元。而5年之后的今天,股價就已經飆升到400美元以上,漲幅超過20倍。

在2018年,英偉達股價遭遇腰斬,我還寫過一篇文章《英偉達暴跌背后:那些分析師不會告訴你的事》分析其中的技術原因,但僅僅兩年之后,真香定律再次回歸,英偉達股價不但收復了失地,還比當時番了兩番。更重要的是,這股發展勢頭還在延續,英偉達78倍的市盈率就說明了這一點。

相比之下,英特爾在這五年間的股價,只從29美元漲到59美元,甚至低于芯片行業的平均水平。

造成這一局面的,很重要的原因之一就是二者采用了不同的業務模式。英特爾一直采用的是名為IDM的模式,全名叫Integrated Device Manufacturer。在這個業務模式下,英特爾除了擁有龐大的芯片設計和銷售團隊之外,還在全球各地設立了很多芯片工廠,負責對芯片進行生產、封裝和測試,簡單來說就是可以實現對芯片的自產自銷。

目前,英特爾在全球10個地區有著15個芯片工廠,除了美國本土的工廠之外,還包括愛爾蘭、以色列,以及中國的大連、成都和上海,并由此構建了復雜的全球供應鏈體系。值得注意的是,英特爾全球11萬員工里的一半,從事的都是芯片生產相關的業務和服務。

和英特爾不同,英偉達采用的是名為Fabless的模式,也就是所謂的無晶圓廠模式。在上一期視頻里,我就詳細介紹了這個模式,沒看過的朋友可以去看一下,文末點擊閱讀全文,或在老石談芯公眾號內回復“視頻”。這種業務模式只保留了芯片的設計、驗證、銷售和應用等環節,而將芯片制造外包給專門的芯片代工廠完成,比如臺積電、三星和中芯國際等等。

當前,幾乎所有的芯片公司都采用無晶圓廠模式。這種模式的優點和缺點同樣明顯。要知道,建設芯片工廠、維護工廠的正常運行、以及開發半導體工藝制程等工作,可以說是地球上最燒錢的生意。當前,投資一個現代化的晶圓廠所需要的資金都在百億美金量級。

因此,采用無晶圓廠模式的好處顯而易見。芯片公司可以專注于自身的核心業務,并將有限的資源投入芯片本身的設計和研發。巨額的資金投入也勸退了很多原本擁有晶圓廠的芯片公司,比如,AMD就將自身的芯片工廠剝離出來,成立了格羅方德(Global Fundries)。更有甚者,IBM在2014年邀請格羅方德收購自己的芯片制造業務,并付給后者15億美元。

但是,無晶圓廠模式的最主要問題,就是半導體工藝技術和產能并不受自己的控制。由于大國之間的相互博弈,很多時候這些技術也會升級成政治斗爭的籌碼。這里最典型的例子,就是當前美國對華為的制裁。在美國的禁令之下,臺積電不得不停止對華為海思的芯片代工,這也將直接影響華為的5G、基站、以及手機業務的發展。

在芯片代工領域,目前屬于絕對的僧多粥少。臺積電作為全球芯片公司的主要代工廠,肯定優先服務蘋果、高通、華為、AMD等大客戶。即便如此,臺積電的芯片產能仍然供不應求。因此即使華為海思受到美國限制,臺積電也可以迅速完成對華為的替代,保證生產線全速運轉。

在之前的文章中曾經介紹過,英特爾之所以能在過去的若干年里一直占據半導體行業的頭把交椅,最主要的是靠兩件獨門秘籍,其一是它的x86 CPU架構,其二就是它的工藝制程。事實上,相比CPU架構,工藝制程對芯片性能的提升有著更加決定性的影響。

在2019年的HotChips大會上,AMD的CEO蘇姿豐博士發表了主旨演講。她在演講里提到了一個非常有趣但深刻的內容,在過去的10年間,芯片性能的提升有40%直接來自于半導體工藝的更新換代,20%也與工藝直接相關,比如更大的晶圓面積等。與之相比,只有17%來自芯片的架構升級。由此可見半導體工藝對整個芯片行業的重要性。

在10納米工藝之前,英特爾的芯片工藝一直比競爭對手有著絕對的優勢。這也保證了英特爾的Tik-Tok戰略在過去的很多年間一直非常好用。

然而,來到10納米工藝節點時,英特爾似乎遭遇了重大挫折。早在2017年,英特爾就披露了10納米技術的工藝路線圖。在之前的文章里寫過,當時英特爾的資深技術院士馬克波爾就發表了名為“工藝領導者 – Technology Leadership”的主旨演講。

馬克波爾在這場演講中提到,相比前幾代工藝發展的時間節點,10納米的研發時間會更長,但同時會帶來更高的性能提升,并且在整體上保持摩爾定律的延續。

英特爾10納米工藝路線圖,圖片來自英特爾

后來的故事我們都知道了,英特爾10納米工藝遇到阻礙已經不是秘密。這也使得那些曾經被遠遠甩在身后的競爭對手紛紛在10納米這個工藝節點完成超車。例如,臺積電不僅率先量產了10納米工藝,還逐步推進到7納米,并已經開始5納米器件的量產。

對此,波爾承認“我認為,我們在10nm技術上有點‘沖動(overshot)’了”。他認為,“也許我們應該下調一些我們的目標,這樣的過渡就會容易得多”。之后他便在2019年宣布從英特爾退休,結束了自己40年的職業生涯。

伴隨著臺積電在工藝制程領域一舉實現超車,很多依托臺積電進行代工的芯片公司也紛紛雄起,英偉達和AMD就是兩個很好的例子。

決戰數據中心

在這些年里,英特爾一直在尋求業務轉型。這個轉型的最根本目標,就是讓英特爾從一家以個人計算機和CPU為主的企業,轉向以數據為中心、并圍繞其發展全棧式解決方案的公司。為了實現這一目標,這幾年英特爾先后斥巨資收購了FPGA大廠Altera(167.5億美金),自動駕駛大廠Mobileye(153億美金),人工智能芯片初創公司Nervana和Habana Labs、機器視覺公司Movidus等眾多公司擴展其產品線。此外,英特爾旗下的風投部門每年也都在各個領域投資數億美元,為今后的發展提早布局。

然而,這幾年英特爾錯失的最好收購標的,就是來自以色列的網絡設備制造商Mellanox。這家公司曾一度被微軟、賽靈思和英特爾爭相競購,而最后卻花落英偉達。在之前的文章《Mellanox為何讓多家巨頭公司“趨之若鶩”》中曾經介紹過,Mellanox的主要陣地就是數據中心領域,并已經成為當前各大數據中心的主流網絡解決方案之一。在全球前十的大型公司中,有九家公司的數據中心都采用了Mellanox的方案。

Mellanox的產品系列,圖片來自Mellanox

收購Mellanox之后,英偉達的數據中心業務就如虎添翼,其營收甚至已經超過英偉達的傳統優勢項目 – 游戲業務。彭博社也指出,在被英特爾主導的數據中心市場上,英偉達是近年來唯一取得高速增長的公司。

可以看到,數據中心已經成為兩家公司對決的主戰場。可以說,戰斗才剛剛開始,兩家都已經拿出了看家本領針鋒相對。一方面,英特爾牢牢占據數據中心服務器CPU的控制地位,并不斷推進基于FPGA和AI ASIC的硬件加速單元,同時還在加緊研發自家的Xe GPU系列,以擴展系統的整體性能。另一方面,英偉達則在AI應用領域占得先機,并在數據中心網絡領域飛速發展。因此,這場戰斗鹿死誰手還需拭目以待。

大象跳舞:華麗轉身還是舉步維艱

雖然英偉達的市值超過英特爾,但從營收和凈利潤的角度來看,英偉達與英特爾相比還差一個量級。在2019年,英特爾全年營收超過719億美元,凈利潤210億美元,遠超英偉達的109億和27.96億。

然而,或許就是這樣巨大的體量,使得英特爾遭遇了“船大難掉頭”的尷尬。英偉達的78倍市盈率反映的并非是當下的營收和利潤情況,而是反映了市場對它保持迅猛發展勢頭的預期和認可。

在高科技行業,大象跳舞、并完成華麗轉身的例子其實并不少見。比如,IBM在上世紀90年代時曾陷入重重困境,虧損高達數百億美元。之后,IBM主動擁抱變化,逐步剝離制造業務,并轉型成為咨詢與服務提供商,重塑了當年藍色巨人的輝煌。此外,微軟也曾在十年前陷入增長的停滯。但在新任CEO納德拉的領導下,微軟重點發展云服務,并果斷拋棄很多不相關的業務板塊。在短短兩三年間,微軟云服務的收入就飆升到200億美元,并逐漸發展成可以和亞馬遜AWS互扳手腕的全球第二大云服務提供商。

作為芯片領域當之無愧的“巨象”,英特爾的這波轉型之路能否像IBM和微軟那樣順利,還有待時間的檢驗。

英特爾的2020上半年

2020必將是永載史冊的一年。在我看來,英特爾的2020上半年有兩個主要的消息值得細品。首先,蘋果終于正式宣布,在Mac產品線中將會逐步棄用英特爾CPU,并開始采用蘋果自研的Apple Silicon。這個消息并不意外,相關的傳言早就人盡皆知。以蘋果的體量和技術,自研CPU也是情理之中的事情。這對英特爾的影響更多的是在輿論和心理層面,由于篇幅限制,本文不再展開,會在之后的文章中進一步討論。

Apple Silicon愿景圖,圖片來自Apple

另外一個令人意外的消息,就是Jim Keller宣布從英特爾辭職。Jim Keller是業界公認的領袖級人物,曾在多個公司領導設計了多種基于x86和ARM的處理器架構,包括AMD的K7、K8、K12和Zen,蘋果用于iPhone和iPad的A4、A5移動處理器,特斯拉的自動駕駛處理器等等。在之前的文章中也曾經著重介紹過他對于摩爾定律、CPU設計等領域的思考與見解。

想君當年,雄姿英發…圖片來自英特爾

Jim Keller加入英特爾僅僅兩年時間,他幫助英特爾設計了名為Tremont的10納米低功耗x86微架構。然而,他的突然離職還是在業內帶來了不小的震動,而他的下一步去向目前也依然未知。大戰之前先損大將,這對于英特爾來說絕對是巨大的損失,對員工的士氣也會造成不小的影響。

英特爾Tremond架構,圖片來自英特爾

很多文章認為,英特爾的2020上半年沒有高光、只有低谷,這其實未免也太悲觀了些。前不久,英特爾還發布了一系列全新產品,包括第三代Xeon可擴展處理器、Optane內存、3D NAND SSD硬盤,以及老石最關注的針對AI進行優化的Stratix10 NX FPGA。

英特爾Stratix10 NX FPGA,圖片來自英特爾

可以看到,英特爾還在堅定的執行自己的戰略,這些新發布的產品就是很好的例證。有關英特爾2020年上半年的總結,以及這款FPGA的更多技術解讀,我也會在之后的文章里帶來詳細的梳理,敬請關注。