3月,歐盟委員會發布了其“數字指南針”(Digital Compass),表示有意將半導體生產工藝控制在5nm節點以下,目標是2nm,到2030年,將歐洲半導體產量提升至占全球產值的20%,能效達到今天的10倍。

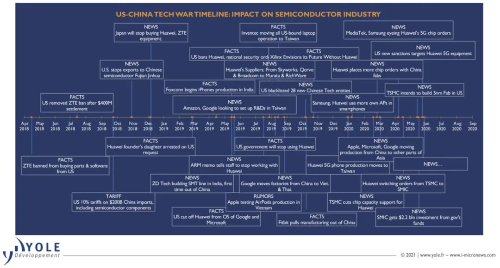

歐盟舉措當然與近年來的芯片短缺以及美中科技戰有很大關系。那么,當前全球半導體代工格局如何,歐洲能否挽回頹勢,中國有沒有機會呢?

半導體代工格局隱憂不斷

芯片不同于簡單產品,一家工廠不給加工,拿著圖紙就可以轉到另外一家去生產。芯片設計必須與代工廠的工藝高度綁定,在芯片設計之初就要確定代工廠和使用的工藝,并根據代工廠提供的元件庫和復雜的設計規則進行設計。如果在芯片設計完成后更換代工廠,大部分設計工作都要返工,這將浪費巨大的人力、物力,還會拖累上市時間。因此,一些頭部公司會同時研發兩套芯片,一個交給臺積電(TSMC),另一個交給三星電子(Samsung Electronics),以保證萬無一失。而業內大多數公司哪有這樣的實力,怎么承擔得起在兩家代工廠先進工藝流片的高昂費用呢?

雖然在全球代工廠中臺積電和三星是老大和老二,但三星的產能和性能遜色很多。雖然是老大,全球芯片業在很大程度上受制于臺積電,但目前其在臺灣既缺水、缺電,又缺場地和人才,制約了其產能擴張。如果臺積電停產,蘋果、高通、英偉達(NVIDIA)、AMD等一大批美國頭部公司都將受到嚴重影響。

顯而易見,出于對亞洲芯片生產過度依賴的擔憂,以及美國與中國政治摩擦導致的科技戰,也讓多少國家領導人和戰略制定者難以入睡。

美中科技戰影響半導體產業

在此背景下,美國芯片工業協會(SEMI)和包括半導體工業協會(SEMI)在內的眾多行業組織最近給總統拜登寫了一封信,敦促美國政府支持國內半導體制造業。與此同時,中國政府也在最近的五年計劃中宣布了“技術獨立”的目標。

全球芯片焦慮下連鎖反應

最近芯片短缺的不只是汽車行業,本質上,芯片的短缺是上述各種因素聚積的蝴蝶效應。在某種意義上講并不是真正的半導體短缺,而是整個供應鏈對芯片供應預期的一種焦慮。

早在2020年3月,隨著新冠疫情流行勢頭日盛,全球汽車制造商突然停止生產,導致芯片供應商和設備制造商一夜之間損失了數以億計美元的訂單。作為一種迅速補救措施,產能被重新分配給其他行業,包括筆記本電腦和家庭網絡設備制造商,這些企業正在爭相滿足疫情催生的經濟新模式帶來的前所未有的需求。

臨近年底,汽車制造商試圖重啟生產,但半導體產能正如火如荼地為消費電子和通信行業交付芯片。年底,顯卡、手機、電腦、游戲機、汽車等產品都因晶圓廠商產能不足而出現缺貨。

根據供需基本規律,芯片供應商都會將重點放在利潤更豐厚的客戶身上。在缺貨時,芯片供應商就會提出以更高價格向制造商提供芯片。缺貨就會延時交貨,漲價是自然而然的事情。

雪上加霜的是,美國不斷打壓華為,導致后者開始大量儲備芯片,其他手機廠商見狀也開始搶購芯片,致使缺貨焦慮越來越嚴重。

今年3月,因汽車芯片斷供,蔚來汽車停產5日。此前,福特、奧迪、本田、寶馬、韓國現代也都受到影響,以停產、減產或裁員予以應對。汽車缺芯又反射到手機供應鏈。三星暫停了Note系列手機生產;蘋果砍掉了iPhone 12mini產能;小米也處于停產邊緣。

其次是技術使然,5G和新能源汽車是近年來火爆的應用,都需要更多芯片的支持。5G手機產能的增加使芯片供需失衡,疫情帶動的PC、數據中心市場也增加了芯片需求。相比傳統燃油車近百顆的芯片用量,智能化、網聯化、新能源汽車對芯片的需求翻了幾番。當然,還有地震、火災、暴風雨等自然災害的影響。

其實芯片短缺問題是一個波段起伏的現象,只是某些因素會改變波段的頻率。新冠疫情的存在和中美關系預示著,我們可能將面臨更長期的短缺和不確定性。

美中科技戰中的臺積電

先說一個真實的案例——華裔美國人創建的Zoom。由于新冠疫情爆發,Zoom的易用性和良好的通話質量成為了眾多公司網上會議的首選。雖然下載量飆升,在美股中表現非常搶眼,卻因為其華人血統被美國政客視為國安威脅,其不得不放棄了中國市場。

在美國看來,臺積電仍然是中國人的公司,美國雖然占有臺積電最大的股份,但是經營權畢竟不在自己手中,這本身就是一種焦慮。因此,臺積電的地位目前非常敏感,既是全球半導體產業的支柱,各國不得不重視,又是欲取而代之的目標。

圖源 | WCCFtech

面對全球芯片短缺一片漲聲,進退維谷的臺積電宣布今年將投入280億美元巨資,在美國亞利桑那州建造一座價值120億美元的5nm代工廠,到2024年,該廠每月可生產約2萬片晶圓;同時依據需求在中國大陸擴充產能。目前,臺積電的芯片制程工藝領先于英特爾,甚至有消息說英特爾也將部分訂單交給臺積電代工。三星也表示,考慮在德克薩斯州建設先進代工廠,可能在2023年開始運營。臺積電在各國建立工廠,除了擴張產能,也是緩解各國地緣政治焦慮的考量。

在技術領先的基礎上,臺積電還在不斷投入巨資,尋求技術上的突破,如今3nm、2nm已經有所突破,拉開了與英特爾技術上的距離。

目前,臺積電和三星電子正主導著半導體代工市場。美國和歐盟的半導體廠商已經接受了這種“無代工廠”的商業模式,因為它具有巨大的盈利潛力。但美中貿易戰和新冠疫情大流行恰恰說明了世界對這兩個行業巨頭的依賴程度。

歐洲不輸研發輸制造

歐洲是情況最為尷尬,其研發能力不錯,有不少世界排名靠前的大學和學術機構。但和中美相比并無優勢可言,且目前歐洲的半導體制造水平也不比中國強。

中美科技戰讓歐洲更加意識到科技獨立自主的重要性。其實,歐洲欲建2nm代工廠的野心恰恰是一種無奈,主要是擔心臺積電受美國控制,同時也想擺脫對亞洲半導體代工廠的進口依賴。

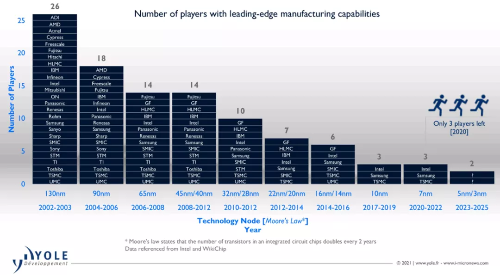

半導體行業專家指出,建設一個300億美元的5nm或2nm代工廠并不能真正讓歐洲走出窘境。Yole Developpement的行業分析師說:“實際上,300億美元的代工廠是確保歐洲技術主權的一種危險的方式。”在沒有臺積電或三星支持的情況下,建造這樣一個最先進的工廠至少需要10到15年的時間,還需要數百億美元的投資。此外,它甚至可能不會以成功告終。

看看英特爾面臨的挑戰,分析師說:“英特爾在推出自己的先進7nm制造工藝方面遇到了困難——如果這家美國計算巨頭不能輕易在這一工藝節點取得成功,歐洲是否應該追求更高風險的5nm躍升呢?”

半導體工藝越先進參與者越少

分析表明,歐盟建立5nm代工廠的唯一途徑是美國如出一轍——與臺積電或三星合作。這種聯合行動將減少歐洲的資金投入(約100億美元),并將開發時間從10至15年大幅縮短至3到4年。

但這不一定能解決歐洲焦慮的主權問題。問題在于:不管有沒有臺積電或三星,三到四年后,歐洲對5nm的需求會有多大?分析師認為:“歐洲大陸(不包括英國和愛爾蘭)的電信、汽車和其他行業生產所需的所有芯片數量根本無法填滿這樣一個代工廠,這扼殺了這一巨大投資的理由。”

為歐洲支招兒

位于法國里昂的Yole指出,歐洲已經擁有尖端芯片制造商和設備供應商,每年的銷售額從40億美元到160億美元不等。其中包括意法半導體(STMicroelectronics)、英飛凌科技(Infineon Technologies)、恩智浦半導體(NXP Semiconductors)、艾邁斯半導體(ams)和光刻機霸主荷蘭的ASML,以及美商格羅方德(GlobalFoundries)的德國工廠、英特爾的愛爾蘭工廠。與此同時,一些規模較小但實力強大的行業參與者也在歐洲,包括半導體代工廠Tower Semiconductor和X-Fab,每年的銷售額都在5億至10億美元之間。

圖源 | GETTY IMAGES

此外,至少有200家公司,包括IDM(集成設備制造商)、系統制造商和半導體設備制造商的子公司分布在歐洲各地。Elmos、Murata Europe、Besi、EVG、Soitec和Siltronic等公司的年收入都在5億美元左右,保持了歐洲制造業和技術的獨立性。

那么,解決方案是什么?Yole表示:“我們的想法是,不管怎樣,臺積電和三星的制造外包都會增加,只是因為制造、安裝和調試設備的時間太長了。實現技術主權的最佳途徑是明智地投資,從長遠來看,是創造一個為歐洲企業提供半導體產品的強大的制造生態系統。”

這家分析公司還說:“鑒于半導體企業的豐富和成熟,歐盟和各國需要一個堅實的戰略來強化這些供應商。第一個重要步驟是在歐洲建立中間節點,即14nm或7nm代工廠,以支持歐洲大陸當前的汽車、電信、物聯網和工業應用。這些設施可以由歐盟資助,也可以與ST、英飛凌、NXP、ams和ASML共同開發。”

此外,歐盟應在異質集成、先進封裝和芯片分割(從14nm到7nm)等活動上進行投資。這將避免激進的5nm和2nm芯片生產,同時豐富歐洲的技術專知。另一步驟是利用歐洲在新興計算和光子學領域的強大研發力量,包括大量公司和初創企業。

這一戰略將加強歐洲的半導體產業,并提供一條長期走向5nm及以下的道路。它還將抑制更多制造商被美國和亞洲公司收購的日益增長的趨勢。例如,2014年,LFoundry關閉了其在法國羅塞特的工廠;2016年意大利工廠Avezzano被出售給中國中芯國際;然后在2020年底,美國英偉達提議收購總部位于英國的Arm。今年早些時候,日本的瑞薩收購了英國的Dialog,臺灣地區的Globalwafers正在談判收購歐洲主要的晶圓襯底供應商德國的Siltronic。

歐洲謬誤

規劃有余 執行不足

Yole指出了試圖建立2nm或5nm代工廠的謬誤:“在歐洲大陸最優秀的半導體企業可能被美國和亞洲的龐然大物吞并之際,為一家5nm代工廠融資的前景就像在沙漠中建造一座大教堂。”因為只有投資本土企業和基礎設施,才有助于歐洲的技術生態體系蓬勃發展,這是最重要的唯一出路,“否則,歐洲大陸有一天會變成一片工業沙漠,中心只有一座空教堂。”

持這種觀點的大有人在。位于比利時的IMEC(歐洲微電子研究中心)首席戰略官Jo De Boeck最近在接受采訪時表示:“歐洲要考慮建立一個代工廠還需要數年和大量的努力。我們不能簡單地跳過多個節點,而需要逐步實現這一點。歐洲應該繼續加強在研發、制造設備和材料方面的強大基礎。當基本技術準備好后,我們應該把公司召集起來,啟動試驗性生產線,以便有前景地應用于我們的工業和社會。一旦生產準備就緒,也許建立一個領先代工廠才是有意義的。另一種選擇是考慮引進一家領先的公司來加速這一進程。”

事實上,歐洲需要采取更加務實、循序漸進的做法。有遠大的愿景很好,但這是一個長期的迭代過程,而不是通過投入資金來構建一個領先代工廠而迅速變出的魔術。歐洲需要把優秀的研究和知識基礎之間的聯系與已有的產業參與者聯系起來,代工廠要建立在已經具備的堅實基礎上。

圖源 | GETTY IMAGES

從過往看,歐盟委員會是個頗具規劃能力的機構。2020年12月,歐盟17國剛剛簽署了1450億歐元的《歐洲處理器和半導體科技計劃聯合聲明》,旨在開發下一代處理器和2nm等先進技術。歐盟委員會表示,從汽車、醫療設備、移動電話和網絡到環境監測、智能設備和服務等各個領域的嵌入式處理器、安全和尖端半導體技術是關鍵行業能夠在全球范圍內展開競爭的能力所在。

該聲明指出,目前歐盟的半導體技術與自身經濟地位不匹配,歐盟國家占全球GDP的16%,但在價值4400億歐元的半導體市場上,歐盟國家的份額只有10%。

這個報告重點列出了幾個技術,除了5G外還有未來的6G,而半導體技術中,除了芯片,還提到了2nm先進工藝制造,這是未來尚待量產的新工藝,當前最先進的是5nm工藝。

分析起來,歐洲的問題不是眼光是否長遠,而是執行效率。前車之鑒是歐盟組建的伽利略導航系統。伽利略的研發過程中對中國嚴加防范,卻在北斗導航全面建成后全線崩潰,24顆衛星癱瘓在太空。

因此,歐洲的技術獨立需要一個適合其現有基礎設施的長期戰略,而不是一個價值300億美元的“大教堂”。

寫在最后

缺芯是中國的機會

從中國的角度來看,臺積電可以說是美國手中用來對付中國的一個棋子。美國要求它停止為哪家公司供貨,它沒有二話。這正是中國要全力發展自己的半導體先進制造和先進封裝的初衷所在。

事實上,歐洲建成先進工藝代工廠對中國有利無弊。對于中國公司來說,不必將先進工藝都放到一個籃子里,又多了另一個選擇。而對全球來說,也能緩解產業過度集中,過于依賴臺灣地區及韓國的焦慮,有利于全球半導體產業鏈的健康發展。看歐洲怎么做吧!