上周,一則并購的消息引起了半導體界廣泛關注。并購的主角是智路資本和日月光,前者以14.6億美元收購日月光在威海、昆山、蘇州及上海的四家封測廠。

毫無疑問,日月光的核心業務都在中國臺灣地區,該公司此舉,有很強的收縮業務規模,將資源集中于發展核心業務,特別是先進制程和異構芯片封裝業務。而對于收購方,智路資本則得到了成熟的封裝資源,包括廠房、設備、技術人員以及相關專利等,這些對于正處于成長期的中國大陸封測業來說,是一筆不錯的資產,具有較好的投資價值。可以說,這一并購案,雙方都得到了想要的東西,是一筆雙贏的買賣。

與此同時,這樣的并購也從一個側面體現出了半導體市場的中低端和中高端業務“兩極分化”的態勢,這種態勢在近兩年的半導體并購市場上越來越凸出,特別是百億美元左右,或更高金額的并購案,具有類似或互補技術的收購和被收購方,多為各細分行業的翹楚,這些優質資源整合在一起,形成了、或將形成更強的、具備更高技術水平的組合體,進一步拉大了與后面追趕企業之間的差距,從而呈現出“兩極分化”的態勢。

不斷壯大的一極

2015和2016年是半導體并購史的高峰年,之后的2017和2018平淡了很多。然而,半導體并購活動在2019年得到加強。根據IC Insights統計,這一年里,有30多項半導體收購協議達成,總價值從2018年的259億美元增長到317億美元,同比增長22%。2019年半導體收購協議的年度總價值達到有史以來第三高。

在這一年里,英飛凌以約100億美元收購賽普拉斯半導體公司,英偉達以69億美元收購互連和網絡芯片供應商Mellanox。

作為模擬芯片、MCU和汽車功率半導體的頭部企業,英飛凌的行業領先地位是公認的,其對賽普拉斯的收購,就是要進一步鞏固和提升其在MCU和汽車芯片領域原本就具有的優勢地位。而自從英偉達收購Mellanox之后,其在高性能計算和通信領域的影響力愈加凸出,DPU的概念也是在那之后火遍全球的。如今的英偉達,與三年前相比,行業統治力進一步加強了,這從其近8000億美元的市值就可見一斑。

在接下來的2020年,在5項重大收購和10多筆小交易的推動下,2020年的半導體并購總金額達到1180億美元的歷史新高,超過了2015年達到的1077億美元。

2020年7月,ADI公司宣布將以210億美元的股票收購Maxim Integrated Products,此次收購已于2021年夏季完成,這進一步提高了ADI在汽車系統(尤其是自動駕駛汽車)、電源管理和專用IC設計的模擬和混合信號IC中的市場份額。這可以看作是2016年ADI收購Linear的延續,該公司在不斷加強在高性能模擬芯片方面的技術水準和市場份額,大有趕超德州儀器之勢。

2020年9月,英偉達宣布以400億美元收購Arm,這一并購案的提出具有很強的轟動效應,因為一家頂級IC設計公司要收購一家頂級IP廠商,這在半導體發展史上是前所未有的,如果收購成功,英偉達的市場“統治力”可想而知,它將突破傳統IC設計龍頭企業的概念,甚至有可能創造出一個新的行業格局和生態。也正是因為如此,出于形成新的壟斷局面的擔心,反對這筆并購案的聲音非常強烈,從目前的情況來看,其獲得相關國家政府通過的概率很低。

2020年10月,英特爾宣布以90億美元將其在中國的NAND閃存業務和300mm晶圓廠出售給韓國的SK海力士。實際上,對于英特爾來說,NAND閃存業務早已成為“雞肋”項目,此時,遇到了正在多個業務領域拓展的SK海力士。韓國大廠似乎都有把自己做成大體量IDM的基因和愿望,不只是三星,近些年的SK海力士也凸出地表現出了這一點,不僅要強化其本已很強地存儲器業務,還要在非存儲器芯片,如邏輯半導體、CMOS圖像傳感器等方面大力投入,以進一步加強其領導力。此次收購英特爾在中國的NAND閃存業務,一方面鞏固了其在該領域的地位,另一方面,也給中國正處在成長期的本土NAND閃存帶來了更多壓力,本已很強的單一競爭者更加強大了,無論是技術,還是規模,本土企業將面對更大的挑戰。

同樣是在2020年10月,AMD宣布以約350億美元收購Xilinx,該交易已于今年年初完成。AMD的該比收購,明顯是針對高性能計算和通信市場的,與英偉達收購Mellanox有殊途同歸的意味,目標都是要搶食英特爾的市場份額,同時希望拓展出以往沒有的新應用市場。這樣的“巨頭”合并,使得強者愈強,會不斷拉大與后面追趕企業的差距。

還是在2020年10月,Marvell Technology宣布將以100億美元收購硅谷的高速互連和混合信號IC供應商Inphi,此次收購已于2021年下半年完成。Marvell的這筆收購也是瞄向高性能計算和通信市場的。

以上發生在2020年的5大并購案中,有3個是指向高性能計算和通信市場的,這也從一個側面說明,要想提升自身競爭力,拉開與對手的差距,選擇高技術含量的領域至關重要,而以手機為代表的大眾市場已經很難找到技術和市場拓展空間,也只有高性能計算市場的技術和市場拓展空間足夠大。未來幾年,這里恐怕會出現明顯的“兩極分化”態勢。

這種“兩極分化”的態勢,不僅體現在企業并購方面,類似情況也存在于未來半導體制程工藝的發展變化上。

IC Insights認為,隨著芯片特征尺寸微縮速度持續放緩,芯片設計人員也發現越來越難以證明較高的成本能得到合理的回報。因此,先進與成熟制程之間的利弊愈加明確,不同公司所采用的制程也愈加有針對性。這就使得各種制程都有展現各自優勢的空間。

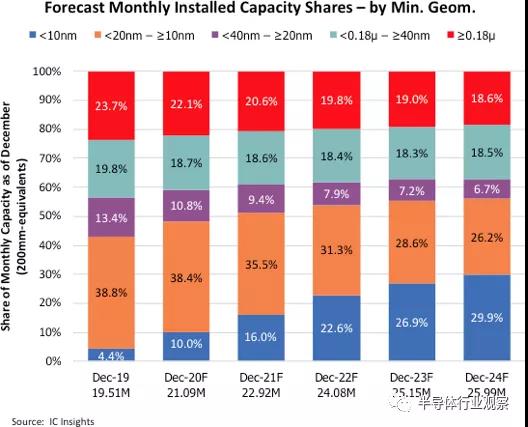

在這樣的發展趨勢下,按照IC Insights的統計和預測,各種半導體制程的市占率正向著相對更加均衡的方向發展,如下圖所示。

如圖所示,在2019年,10nm以下先進制程的市占率僅為4.4%,而到2024年,其比例將增長到30%。在該時間段內,10nm -20nm制程的市占率將從38.8%,下降到26.2%;20nm-40nm制程的市占率將從13.4%,下降到6.7%;不過,從該統計和預測來看,40nm以上成熟制程的比例在這些年當中沒有出現明顯變化。

可見,成熟制程比重基本保持不變,而先進制程比重在這幾年中大幅增長,由2019年的不足5%,增長到2024年的三分天下有其一,使得這“兩極”處于分庭抗禮的狀態。這與前文提到的企業并購很相似,中下游企業的市場比重變化不會很大,而頭部企業通過并購等措施,不斷加強技術儲備和競爭力,從而逐年拓展市場空間,壯大頭部這一極的比重。另外,上文提到,多家頭部企業的并購,都是瞄向高性能計算和通信市場的,因為這里的技術和市場拓展空間巨大。而從上圖顯示的先進制程發展情況來看,也是契合了這一發展態勢,因為未來先進制程的主要應用市場就是在高性能計算和通信方面。

中國做好“這一極”

在這些發展態勢下,相對而言,中國大陸市場在今后可預見的幾年內,應該是類似與成熟制程的那一極,因為中國半導體市場仍處于成長期,還在打基礎。首先要立足于把這一極的事情做好,然后再適當向另一極方向發展,但不能急于求成。

從2012年開始,紫光集團先后收購展訊和銳迪科,拉開了中國大陸半導體業并購的序幕,那之后,以紫光為代表的企業和資本在國內外陸續進行了多起并購,有的成功,有的失敗,為本土半導體市場帶來了多個優質資產,其中,尤以2015和2016年先后并購原NXP功率射頻和標準器件事業部為最。而在那之后,特別是2019年以來,由于受到國際貿易的限制,收購到國際優質資產的可能性只存在于理論層面。這就更需要中國大陸半導體業界把眼下該做和能做的事情做好,一步一個腳印,打好基礎,做好實事。