據臺灣經濟日報報道,聯發科近日在臺大校園舉行招聘活動,今年聯發科將持續大規模征才,預計招募超過2000名研發人才,甚至出現了碩士畢業生年薪200萬元新臺幣(約45萬元人民幣)、博士250萬元新臺幣(約56.25萬元人民幣)的優渥條件。

聯發科表示,隨著公司各項業務持續擴展,將擴大招募各領域人才,包括軟硬件開發、邏輯、模擬芯片設計、射頻IC設計、算法開發、多媒體算法開發、系統應用等類別。

此外,聯發科為搶奪優秀精英,今年暑期實習生招募人數翻倍,每位實習生投入超過10萬元新臺幣培育費用,且提供實習生高達七成預聘正職員工機會。據了解,聯發科目前的員工人數在1.7萬左右,如果如聯發科招募能夠順利和預期一樣,員工總數未來將會達到2萬人左右。

碩士畢業生,年薪45萬起?

得益于5G時代下相關電子產品市場的擴張,聯發科2021年全年營收達到4934億新臺幣(約合人民幣1127億元),同比增長53.2%,再創歷史新高。

在業績增長的同時,也有消息稱5G芯片巨頭高通也準備好了大量的中階5G芯片,勢要奪回第一的寶座,面對這種挑戰,聯發科自然也需要招攬更多人才滿足研發和生產。

筆者注意到,聯發科這次2000人以上規模的招聘,目標大多都是剛剛畢業碩士、博士以上的可以勝任研發的員工。而為了吸引這些高學歷人才,聯發科直接祭出高薪搶人的“大殺器”。

從待遇來看,碩士畢業生年薪可以達到200萬元新臺幣(約45萬元人民幣),而博士則能達到250萬元新臺幣(約56.25萬元人民幣)。

此外,還有媒體報道稱,聯發科計劃今年的研發投入將超過千億新臺幣,可能會是聯發科歷年以來最大的投入。按照去年的匯率換算,聯發科2021年研發投入將近231億元人民幣,創下新高的同時,預計2022年研發投入將繼續增長10%-20%。

聯發科認為,高素質的專業人才才是公司最重要的資產,為了能持續布局5G 、AI、無線通訊、智慧物聯網等關鍵技術領域,聯發科才高薪擴大征才。

國內大廠開啟“招兵買馬”

值得注意的是,在近兩年缺芯行情從嚴峻到緩和的變化過程中,不止是聯發科,各大芯片廠商相繼在芯片人才領域“招兵買馬”。

以國內設計龍頭華為海思為例,此前有報道稱華為將在湖北省武漢市建設一座芯片工廠,全面布局半導體領域。據筆者了解,華為建設的第一座芯片廠預計將在2022年分階段投產。最初的任務是生產光通信芯片和相關的模塊,并不會涉及華為最為短缺的手機處理器的生產。

華為除了建立自己的芯片代工廠之外,還將繼續擴大華為海思芯片設計團隊。去年華為海思開啟了2022年應屆生招聘項目,主要面向的是2021年1月到2022年12月畢業的優秀畢業生,包括本碩應屆畢業生以及中國籍本碩留學生。據了解,此次招募人才的要求依舊是芯片技術領域,包括芯片設計、芯片架構、激光器研發等多達十幾個崗位。

去年還傳出過消息,vivo年薪120W招芯片總監。任職資格也極其嚴苛,包括研究所學歷、十年專業工作經驗、當過領導帶過團隊,以及被反復強調的ISP芯片一詞。顯然對于之前沒有踏入芯片領域的vivo而言,上來就沖擊SoC無異于癡人說夢,從lsp芯片穩步切入也才合理。

作為vivo的兄弟公司,OPPO也被傳開啟了芯片相關人才的招募工作,其中包括數字IC、芯片設計、芯片驗證等崗位。OPPO招聘面對的是應屆生人群,同樣也開出了超過40W的薪資。其中,芯片設計、芯片驗證等崗位年薪為41萬元,數字IC崗位年薪則達到了45萬元。

當時就有消息傳出,OPPO的薪資堪稱業內“天花板”,40萬元年薪由2.5萬元的月薪和每年10萬元獎金組成。而且非常值得一提的是,有相關人士稱進入OPPO芯片部門工作的話壓力并不是特別大,通常實行995工作制,如果遇到緊急項目或者需要趕工時會有996以及007的情況。有人猜測,OPPO于2020年2月份對外公布了名為“馬里亞納計劃”的自研芯片項目,此番大舉招募芯片人才可能是在為該項目儲備人才。

芯片人才:又一輪就業新風口?

芯片半導體行業的人才短缺問題較為嚴重,面對芯片人才的短缺,不少芯片公司開出豐厚的薪資待遇招聘人才。

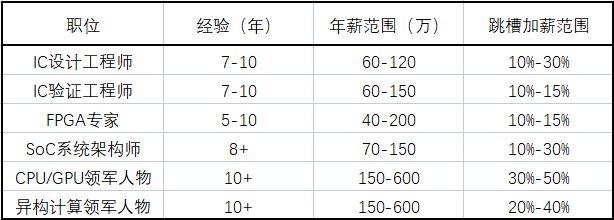

筆者注意到,根據科銳國際發布的《人才市場洞察及薪酬指南(2021)》數據顯示,芯片設計工程師當下年薪在60萬元~120萬元間,跳槽可能加薪10%~30%;驗證工程師當下年薪在60萬元~150萬元間,跳槽可能加薪10%~15%。

而CPU/GPU領軍人物當下年薪是150萬元~600萬元,跳槽可能加薪30%~50%;異構計算領軍人物當下年薪是150萬元~600萬元,跳槽可能加薪20%~40%。

可以看到,高薪酬所需要的是求職者必須擁有極其豐富的行業經驗,IC設計、IC驗證工程師至少要求7年以上的經驗,FPGA專家5年經驗,而要求最高的CPU/GPU領軍人物、異構計算領軍人物等,則需要超過10年以上的行業經驗。

相比之下,內地一線城市芯片領域對于普通碩士應屆生的年薪已經開到了30-35萬元,優秀應屆生則更是40萬元起步,50-60萬元的情況也不少見;在二三線城市,普通畢業生也能拿到25-35萬元,優秀畢業生能到40萬元;成熟工程師的薪資天花板在百萬元左右。

在結構方面,芯片設計類人才相對較多較強,而在EDA、芯片制造、半導體設備、半導體材料方面的人才比較薄弱。這也與國內芯片公司數量有關,芯片設計公司運營成本相對較低,公司規模也比較小,開發產品周期較短,因此占了大多數,而EDA、制造、設備等行業由于成本以及技術水平等問題相對稀缺。

但是與此同時也容易帶來一個新的問題,芯片企業愿意花高價錢招攬芯片人才,從尋找到招收入職時間可以很快,但人力成本膨脹的同時,卻不可能短時間內為芯片設計、研發、質量等方面作出新貢獻。甚至有不少芯片人才為了追求高薪而頻繁的跳槽,但是個人技術方面的實力卻并未提升。從而給企業帶來的后果就是,成本上去了,但是實際效益卻并未提高。

因此,要像提高芯片領域的綜合實力,企業要下功夫以外,更需要國內對于芯片人才的培養。清華大學集成電路學院教授王志華曾提出,如果把全球芯片總產值的一半(約合2100億美元)作為目標,就需要35萬到80萬人規模的工程技術人員隊伍。雖然,這不是需要三十幾萬人才立刻到崗,但我國培養人才的速度也還遠不達標。

隨著相關報道越來越多,國內對于芯片人才的問題也越來越重視。據不完全統計,截至2021年12 月為止,國內已有12所大學建立了專注于半導體的學院,其中就包括北京大學和清華大學。此外,除了相關專業院校以外,還有像中國科學院大學“一生一芯”計劃,更是吸引了社會面的強烈關注,讓大四本科生、一年級研究生學習就能參與并實踐芯片設計方法,讓學生帶著自己設計的芯片實物畢業,無疑能給畢業后進入芯片業帶來更多的經驗和說服力。