車廠造芯,表面上是為了應對汽車芯片緊缺,但實際上是為了打破原有產業鏈格局。無論采用何種方式,不可改變的是,tier1公司的價值將會被大大削弱。

汽車行業缺芯有多嚴重?

回顧2021年,“缺芯”是整個汽車行業面臨的最大難題,從整車到相關零部件企業幾乎都受到波及。讓人們記憶猶新的一幕是,一群車企老總蹲到了上海博世中國總部等著要芯片,逼得博世中國高管相約要去“跳樓”。

其實早在2020年下半年,汽車行業缺芯就已現端倪,一直延續到2021年下半年才開始全面爆發。全球芯片供應平均交付周期由2020年11月的13周延長至2021年11月的22.3周。受此影響,根據AFS測算,截至2021年12月12日,全球因“缺芯”減產1023萬輛,中國減產198.2萬輛,約占19.4%。有機構預測,芯片持續短缺將導致全球汽車行業2021年收入損失2100億美元。

2020年8月17日,博世中國副總裁徐大全發布的朋友圈

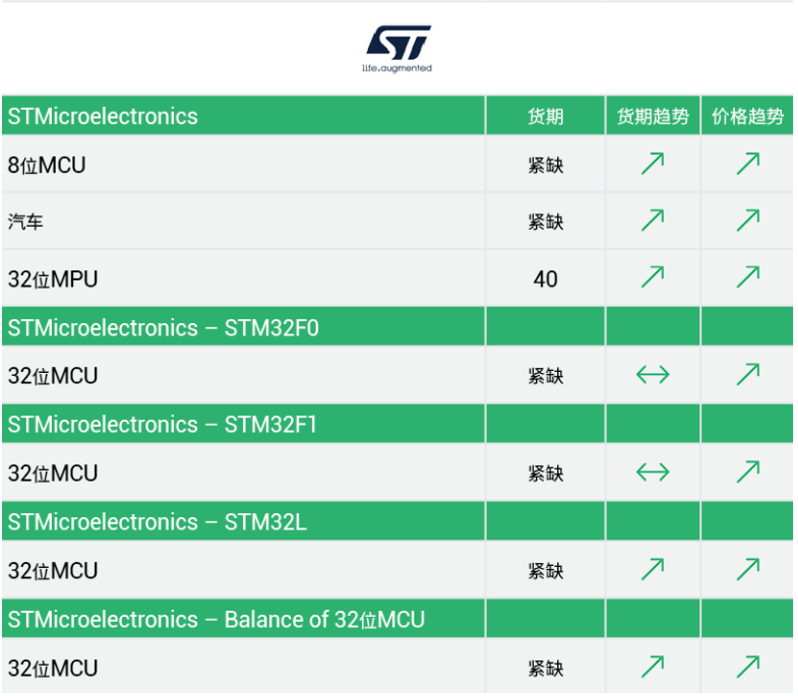

從供應端來看,StrategyAnalysis數據顯示,2020年海外廠商瑞薩、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯、微芯科技、ST在車規MCU市場市占率高達90%。意法半導體(以下簡稱:ST)3月底最新發布的漲價函再次預警,汽車企業或仍將持續陷于車規MCU的供不應求困境。市場流傳的ST漲價函中,ST表示由于全球半導體供應短缺,且短期內沒有緩和的跡象,原材料成本以及能源、物流成本已超出公司負荷,ST決定在2022年第二季度提高全線產品價格,包括現有積壓未交付訂單。

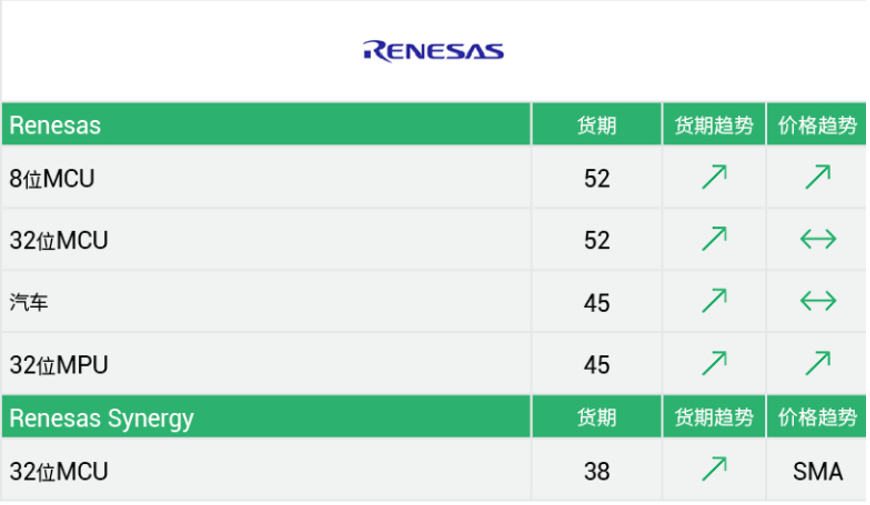

在漲價函的背后,電子元器件分銷商富昌電子最新市場報告也顯示,ST、瑞薩、英飛凌、NXP、Microchip等全球五大MCU巨頭車規產品均有價格上漲和交期拉長的趨勢。

統計截至4月11日

圖源 | 富昌電子

瑞薩電子的MCU產品交期也長達38周起,汽車級產品交期達到45周,貨期趨勢拉長,價格需根據最新市場情況調整(如上圖)。

英飛凌方面,英飛凌汽車產品和ST一樣無具體貨期,呈現緊缺態勢,子公司Cypress MCU貨期45周起。

NXP的汽車級產品也是遙遙無期

芯片帶來的影響十分明顯,MCU、IGBT、MOSFET、邏輯IC和模擬IC等芯片缺貨嚴重,直接導致一眾車廠產能銳減。汽車廠商中,大眾、福特、豐田、通用、寶馬、現代(包含起亞汽車)等均于近期表示缺芯,導致汽車減產或減配交付。其中福特甚至公開宣布將銷售缺少部分非安全關鍵功能芯片的“半成品”車輛,并承諾一年后再將芯片補發給經銷商,將原本前裝的芯片變成了“售后服務”;而現代汽車集團則宣布,“應交未交訂單、因缺料等理由而無法出貨的訂單”數量已超過100萬臺。長城汽車約10萬輛產能受影響;吉利上半年約15%~20%的銷量受到影響。即便供應鏈管控能力強如特斯拉,也在2021年第一季度和第二季度財報中透露公司面臨著嚴峻挑戰。

為什么汽車芯片如此緊缺?

需求量大增

智能網聯汽車成為汽車產業發展的新方向,以前燃油車使用芯片就幾十顆,現在則需要上百顆。

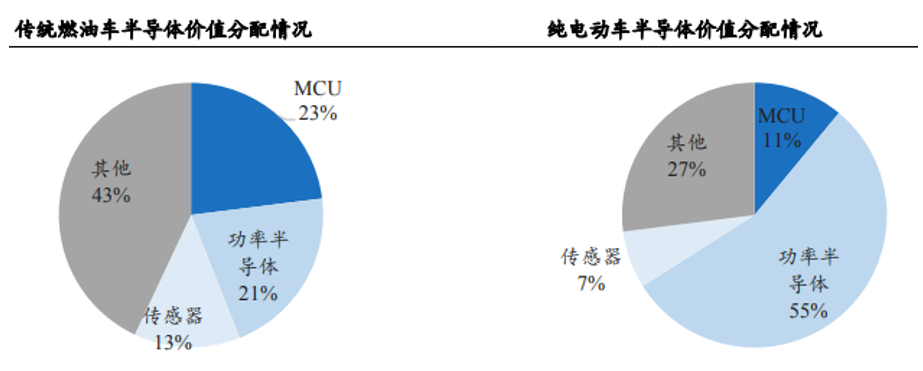

以某一類新能源汽車為例,2025年,芯片在汽車中的成本預計會從目前約4500元/車上升至8000元/車,到2030年進一步上升至約15000元/車。以汽車ECU系統需求為例,ECU中均需要MCU芯片,根據中國市場學會汽車營銷專家委員會研究部的數據,普通傳統燃油汽車的ECU(電子控制單元)數量平均在70個左右,豪華傳統燃油汽車ECU數量在150個左右,而以智能為主打的汽車ECU數量在300個左右。由此,單輛汽車MCU用量在新一代汽車ECU系統中較原來有2-4倍的漲幅。Strategy Analytics數據顯示,在傳統燃油車中,MCU價值占比最高,達到23%,在純電動車型中,MCU的價值占比排名第二,為11%。

英特爾CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)預測,到2030年,芯片將占高端汽車物料清單(BOM)的20%以上,比2019年的4%增長5倍。另外,到2030年,汽車芯片的總體市場規模增長將超過一倍,達到1150億美元,約占整個芯片市場的11%。

資料來源 | Strategy Analytics、蓋世汽車、國海證券研究所

上游制造產能緊缺

從供給端看,2020年初開始在全球暴發的新冠疫情深刻影響了全球半導體產業鏈,一些工廠停工停產導致產能壓縮。受日本地震和地緣政治沖突等因素的影響,海外MCU企業面臨短暫停工和氖氣等半導體生產材料上漲等考驗。

此外,某些國家在全球市場肆意揮舞單邊制裁大棒,不僅嚴重損害了中國企業利益,也導致全球企業“恐慌性備貨”。美國政府制裁華為,中國的手機廠家不得不高價向臺積電等公司采購芯片,導致這些芯片廠家的產能轉移到手機芯片當中。

當然,汽車芯片缺貨還有一些比較深層的原因。首先是因為以往汽車行業不缺芯片,屬于買方市場。車廠習慣于采用JIT經營模式進行零庫存管理。然而近兩年疫情沖擊下,車廠沒有意識到芯片行業已經變成了賣方市場,很多車廠心態還沒完全調整過來,仍然采取低庫存、甚至零庫存的采購政策,將所有備貨風險都交給了tier1公司,使得汽車供應鏈安全出現了問題。

相信這一次汽車芯片缺貨,給了眾多車廠一個教訓,特別對于一些核心器件的備貨,以后估計會提高庫存水位,同時加強供應鏈安全,保持一個常態化的備貨。

不造芯片的車企

不是一家好科技公司?

對于車廠來說,缺芯浪潮帶來了新的選擇。是堅持尋求與更加靠譜的Tier 1合作獲得芯片,還是踏上自主造芯的陌生土地?

從路徑依賴的角度,當然還是與Tier 1合作更好。

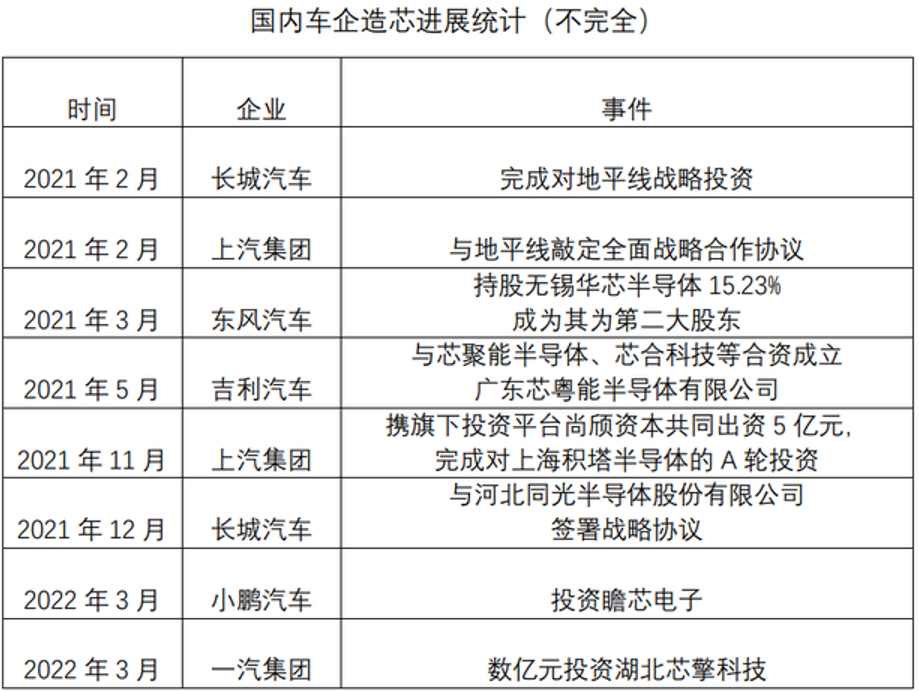

去年春季,吉利汽車宣布與芯聚能半導體、芯合半科技等公司合作成立的廣東芯粵能半導體有限公司,在今年年初進入項目主體結構施工階段。去年年初,上汽宣布與地平線達成全面戰略合作,長城汽車完成對地平線戰略投資。今年,地平線宣布了合作車型落地計劃,地平線基于征程2芯片打造的Horizon Matrix Mono輔助駕駛解決方案,將開始陸續搭載至上汽通用五菱的多款車型。

上汽通用五菱宣布,將與國內多家芯片企業聯合打造一個開放共享的國產芯片測試驗證與應用平臺,加快芯片國產化應用,并首次公開展示了五菱芯片。據介紹,首款五菱芯片是一款32位車規級MCU,是上汽通用五菱從上海芯旺微電子定制或雙方合作開發的產品,屬于芯旺微電子旗下KF32A系列產品,型號為KF32A150MQV。

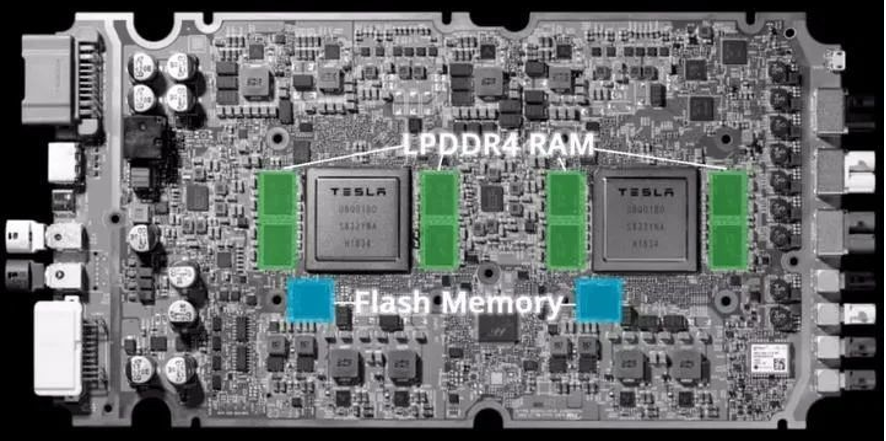

特斯拉自研的FSD芯片

另一條比較艱難的道路則是自己組團隊做芯片。這里的代表廠商就是特斯拉。特斯拉自研芯片的計劃始于2014年,2015年秘密組建了芯片自研團隊。彼時特斯拉第一代Autopilot上使用的AI芯片來自Mobileye,隨后第二代更換了英偉達。直到2019年4月,特斯拉自研的FSD芯片正式在量產車上搭載。特斯拉決定自研芯片的理由可能會跟許多車企相似,那就是自己控制節奏、不存在數據歸屬問題,對于Mobileye、英偉達等芯片供應商的產品與自家產品的匹配度、以及高成本感到不滿意。

特斯拉之后,包括蔚來、小鵬等造車新勢力,后有大眾、現代、吉利等眾多傳統車企,紛紛對外宣布了其自研芯片的計劃。去年2021年10月27日,零跑在北京發布了自主研發的車規級AI智能駕駛芯片——凌芯01。零跑汽車公開數據顯示,其自研的“凌芯01”智能駕駛芯片,算力達到4.2TOPS,可接入12路攝像頭實現2.5D的360°環視、自動泊車、ADAS域控制以及近L3級別的智能輔助駕駛功能。

當然,號稱自主研發的凌芯01其實是零跑與安防行業巨頭大華股份聯合研發的,而大華股份也是零跑汽車的主要投資人。零跑汽車還放言“不造芯片的車企不是一家好科技公司”。此外,蔚來和小鵬都在組建AI芯片團隊,方向為自動駕駛計算芯片。

相比傳統車企,造車新勢力的動作非常迅速,幾乎跟隨特斯拉同一時間踏上了自研芯片的道路。不過有業內人士表示,造車新勢力造芯,可能更多還是從資本市場上考慮,在大規模缺芯的背景下,給資本市場帶來更大的想象空間。另外,造車新勢力也在謀求改變以往的金字塔型的汽車供應鏈,與tier1廠商爭奪產業話語權。

實際上,自研芯片的周期很長,而且失敗的幾率很大,遠水解不了近渴,特別是對于自動駕駛芯片這樣的高端芯片,沒有長時間的積累是很難獲得成效的。

與造車新勢力們相比,提早布局半導體領域超過十五年的比亞迪則顯得更加務實。比亞迪半導體股份有限公司成立于2004年10月15日,次年,成立了IGBT功率芯片團隊。長期以來IGBT芯片技術一直被壟斷在英飛凌、富士電機、三菱等外資企業手上,比亞迪是首先打破其壟斷的國內企業。此外,比亞迪半導體從2007年進入MCU領域, 2018年推出了第一代8位車規級MCU芯片。比亞迪的首款車規級MCU芯片,也是首款國產量產車規級MCU芯片。迄今為止,比亞迪半導體的車規級MCU裝車量已超過500萬顆,搭載了超50萬輛車。若加上工業級MCU,它的累計出貨量已經超過20億顆。

正是因為提早多年的布局,在如今各大車企為了汽車芯片而頭痛的情況下,比亞迪則沒有受到太大影響。值得一提的是,比亞迪半導體與業界其它的芯片設計公司不同,它是IDM模式,從芯片設計、制造、封裝和測試都可以自己搞定,所以產能也不受影響。

國內車企造芯進展統計

今年以來,工信部已經組織編制了《汽車半導體供需對接手冊》,進一步疏通汽車企業與芯片企業之間的供需信息渠道,為供需雙方搭建交流合作平臺;并鼓勵發揮中國汽車芯片產業創新戰略聯盟的作用,助推企業之間的合作,促進汽車芯片短缺問題的逐步解決。這種情況曾有先例。日本豐田就曾通過建立傳統的Keiretsu企業聯盟,直接從強大的供應商關系中受益。

車廠自研造芯

有這么簡單嗎

圖源 | Yahoo

對于車企自研芯片,業界質疑之聲很多。

相比于消費類芯片,汽車半導體對性能要求嚴苛,車規級認證對半導體產品的可靠性、一致性、安全、穩定性、壽命等方面要求更高。具有研發周期長、高投入、高風險的特點,車企自研芯片是一條多艱的道路。

在2020年及之前,我國車企的芯片供應基本依靠進口,少數海外大廠掌握著車規級芯片的全球供應,其產品標準也決定著全行業對此類產品的標準認可。加上車規級產品更替成本高,車企往往不愿意輕易替換既有產品。這也是我國車規級產品上車難的重要原因。

消費級MCU的不良率只要≤200DPPM就可以了,但車規級MCU要≤1DPPM,這就意味著每百萬個MCU,最多只能有一個不良品。另外,消費級MCU的工作溫度范圍在-30-85℃,而車規級MCU的運行環境相對惡劣,往往要求-40-125℃;車規級MCU的工作壽命一般要超過15年,消費級MCU要求3-5年即可。

以車規級MCU為例,國內芯片企業中已有兆易創新、芯海、芯旺微電子、比亞迪半導體、國芯科技、杰發科技、賽騰微、小華半導體、航順、琪埔微、國民技術等公布其車規MCU產品的商業化進程。不過,由于各大國內芯片企業車規MCU項目的啟動日期不一,且車規級MCU產品驗證周期長、技術壁壘高,目前能量產上車的國內芯片屈指可數,部分國產MCU產品在2022年才通過產品測試,距離批量商業化落地還有一定的距離。

不過,隨著越來越多的本土車廠加入自研芯片的道路,國產車規級芯片獲得了更多上車認證的機會。而車企與芯片企業的跨界合作,很大程度上為車規級產品上車驗證開了綠燈。甚至從另一方面來看,中國車廠有可能重新定義車規級產品的標準。

目前來看,相對于造車新勢力的重點是發力自動駕駛芯片。傳統車廠對于芯片的需求則更加務實或者說保守,比如比亞迪、中車時代、智新半導體就重點發展IGBT等功率器件,而上汽通用五菱則主要發力MCU。許多車企都選擇了這一輪缺芯最嚴重的MCU進行自研,雖然相比高性能的自動駕駛芯片難度更低,但市場上已經有足夠多可供選擇的MCU,車企能否全面應用在自家產品中,影響著傳統車企造芯的成敗。

汽車主機廠自研芯片最大的優勢在于對應用場景的了解,不擔心沒有客戶,芯片從設計到驗證的流程更快。不過,汽車主機廠自研芯片的劣勢也非常明顯,由于整個汽車芯片行業人才的缺乏,能夠招到合適的人才,并且在汽車公司的體系下設計出合適的芯片本身就是挑戰。

在全球范圍內有成功設計并量產汽車芯片的人才本來就不多,要保證芯片的安全可靠,需要在行業里有十多年甚至數十年的經驗,而經驗的積累,一半都是教訓。多位業內人士都表達了這樣的擔憂,一方面全球汽車芯片的人才非常少,如果讓一位芯片軟件(或硬件)工程師去做產品經理,結果肯定不會好。另一方面汽車主機廠可能對芯片行業的認知不深,太過樂觀,就很難定義出符合實際應用需求的芯片,增加自研芯片失敗的概率。

此外,軟件和生態層面的挑戰比芯片硬件的挑戰更大。這是因為,要發揮自研芯片的硬件性能優勢,必須有更好的軟硬融合。而要開發出一套好用的軟件棧,需要花費的時間遠比設計出一款芯片更久。

汽車企業下場造芯,解決了車規級芯片企業最為關注的“上車驗證機會”這一大難題,但也帶來了新的問題:與車企建立資本合作關系的芯片企業,該如何保證其產品對于其他下游客戶的通用性?與某家車企建立起的品牌關聯,是否將成為阻礙芯片企業市場拓展的絆腳石?很多業內人士擔心,盲目造芯可能導致國內芯片企業同質化、低端化項目頻出,難免最后留下“一地雞毛”,不僅造成資源浪費,還會拖累產業發展。

如果國內布局的車規級汽車芯片,包括功率器件、傳感器、汽車MCU、電源管理等,無法在產品質量和生態上跟意法半導體、德州儀器、英飛凌國際巨頭直接競爭,而只是滿足于解決目前缺貨,發展低端產品,未來有可能導致國內企業之間“低端內卷”。

結論

車廠造芯,誰最受傷?

最后,筆者認為,所謂的自研芯片可以看成兩類:一類是“真自研”,另一類是通過第三方的“貼牌自研”。

除了特斯拉、比亞迪這樣少數多年前就開始自研芯片的車廠外,筆者認為車廠跟第三方供應商進行“貼牌自研”更符合目前的汽車產業環境。

此前幾十年,汽車芯片市場基本被恩智浦、瑞薩電子、德州儀器、英飛凌等外國傳統汽車芯片巨頭所壟斷。這一次的芯片缺貨潮,一個很大的正面意義,就是越來越多的本土車廠開始選擇與本土的第三方芯片公司進行合作。比如以兆易創新為首的國內頭部MCU廠商,工控和車規占比逐年提升,M4、M33以及M7等面向中高端應用的產品型號不斷豐富。所以,汽車芯片缺貨不完全是壞事,對國內MCU廠商最大的意義不在于價格的跟漲,而是可以借此加速導入工控、汽車等高端客戶的導入,加速產品結構的升級和國產替代的節奏。

最后,筆者認為,隨著汽車智能化加劇,汽車產業遲早也會走上手機產業的老路。一方面車廠跟第三方芯片廠商通過“貼牌自研”的方式進行合作,車廠借助芯片廠商的平臺快速提升自身的研發能力。另一方面,車廠也會逐漸謀求從一些邊緣器件入手,逐漸實現真正的自研。在這個過程中,第三方的本土汽車芯片廠商將通過洗牌,最終出現幾家本土巨頭,而大多數的車廠自研團隊則會失敗,成為最具有規模優勢的車廠芯片團隊的養料。無論采用何種方式,不可改變的是,tier1公司的價值將會被大大削弱。