所謂“物聯網”(InternetofThings),最早由麻省理工學院(MIT)提出,指的是將各種信息傳感設備,如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡。它是新的信息技術變革,是繼PC、互聯網、無線通信技術之后第四次技術變革,有重大的科學意義和應用價值。物聯網與互聯網有密切的關系。物聯網是利用無所不在的網絡技術建立起來的,它把互聯網技術和寬帶接入傳輸、無線通信結合起來形成了寬帶移動的互聯網,再把物品結合起來形成了物聯網。

一、物聯網的技術基礎

(一)實現物聯網的環境和條件

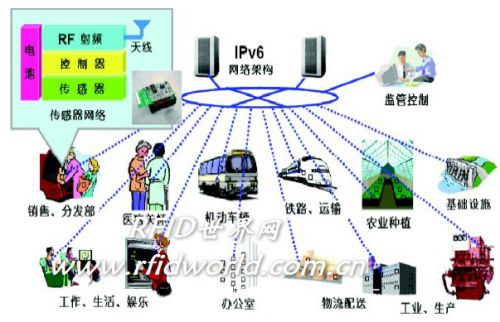

有人說,物聯網=RFID+傳感器+互聯網,這是形象的比喻,但不嚴謹。實現物聯網的環境和條件主要有:互聯網是實現物聯網的網絡基礎;無線傳感器網是實現物聯網的技術基礎;計算機應用是實現物聯網的內部條件;標準化是實現物聯網的關鍵;立法是保障物聯網順利運行的社會環境。從技術上講,要實現物品間的連接,傳感器是不可或缺的。要通過傳感器把物品標簽上所存儲的信息傳達給另外一個物品和另外的人,再通過網絡系統自動的、實時的對物體進行識別、定位、追蹤、監控并觸發相應事件。這一系列工作都離不開傳感器,所以,又有人稱物聯網為“傳感器網”。

像互聯網技術遵循開放的原則一樣,物聯網技術也必須遵循開放的原則。物聯網的體系結構、管理、命名、接口、公開的服務、所采用的頻譜等都決定了物聯網必須遵循開放的原則。如果不實行開放的原則,則不可能實現全球的鏈接。

傳感器結點將物理世界連接到了互聯網

(二)物聯網的六大基礎技術要素

物聯網的六大基礎技術要素包括互聯網、RFID、讀寫器、物聯網中間件、物聯網名稱解析系統、物聯網信息服務系統。這里只對其中的幾個關鍵技術進行闡述。

首先,名稱解析服務(ONS)。名稱解析服務系統,類似于互聯網的DNS,要有授權,并且有一定的組成架構。類似于互聯網需要域名服務器DNS一樣,在物聯網中要有ONS。把每一種物品的編碼進行解析提供相應的內容,再通過URLs服務獲得相關產品的進一步信息。這就跟在互聯網上沒有域名是不能找見IP地址一樣。

其次,中間件技術。中間件有兩大功能,一是兩大平臺;二是通信。首先要為上層服務提供應用,同時,要連接操作系統,保持系統正常運行狀態。中間件還要支持各種標準的協議和接口,如要支持RFID以及配套設備的信息交互和管理,同時,還要屏蔽前端的復雜性。一般的中間件是屏蔽了系統軟件的復雜性,而物聯網的中間件主要是屏蔽了前端硬件的復雜性,特別是像RFID讀寫器的復雜性。中間件的特點,第一是獨立于架構,第二是支持了數據流的控制和傳輸,同時支持了數據處理的功能。

再次,信息服務系統。國際上多采用了EPC系統,采用PML語言來標記每一個實體和物品,再通過RFID標簽對實體標記進行分類,同時構建數據庫,提供數據存儲,開發應用系統,提供查詢服務。同樣,物聯網也有管理,類似于互聯網上的網絡管理。目前,物聯網大多是基于SMNP建設的網管系統,和一般的網管系統雷同。

(三)其他關鍵技術

互聯網和電子商務的發展催生了物聯網,物聯網的基礎技術還包括電子數據的交換(EDI)、地理信息系統(GIS)、全球定位系統(GPS)、射頻識別技術(RFID)等關鍵技術。

物聯網起源于電子數據交換。在國際海運運輸過程中,必須實現國際化標準的電子數據標簽的交換。我國集裝箱已經全部實現了海運運輸的電子標簽交換,但是標箱到港口轉鐵路、公路運輸的過程,現代化管理的鏈條就斷了。目前,上海港做得最好,上海港集裝箱只有1.8%的箱可以自動接入鐵道系統,其他只能手動錄入。

做好物聯網,還要有地理信息系統、衛星定位系統。了解地球上的物品定位,離不開地理信息。物聯網中發揮了很重要的作用,包括地理位置、查詢、運輸路線,服務范圍,物流網布局,都離不開地理信息。

物聯網更離不開全球定位系統。通過全球定位系統才能真正實現物聯網和物流的全球現代化。目前我國主要使用的是由美國研發的全球定位系統,我國也開始開發自己的定位系統,如北斗星定位系統正在不斷發展。

物聯網離不開射頻識別技術,射頻識別技術應用經過長期的發展過程,現在和移動信息化實現了有機結合,有助于物流、資金流、信息流的三流合一,應用范圍非常廣泛。射頻識別技術工作原理簡單。射頻識別技術的商用,才促進了物聯網的發展。射頻系統RFID系統主要包括RFID標簽、RFID閱讀器、RFID中間件、電子產品代碼(EPC)信息系統和對象命名服務(ONS)等。

射頻識別系統由標簽和讀寫器(含天線)兩部分組成。讀寫器在一個區域內發射射頻能量形成電磁場,其作用距離和范圍的大小取決于發射功率和天線。標簽通過作用域時被觸發,發送存儲在標簽中的數據,同時根據讀寫器的指令改寫存儲在標簽中的數據。讀寫器可與標簽之間可以進行通信。標簽有很多種,有主動式、被動式;讀寫方式有只讀方式和讀寫性標簽。

現在,電子標簽成本在降低,形式在多樣化,應用廣泛。如廣東地區很多工廠的每一個工位上都有標簽,每一個標簽都注釋了每一個工序,工作流都記在在標簽上,能準確定位工位出現的問題。

形成物聯網要靠商品的統一編碼,沒有商品統一的編碼,就沒有物聯網。歐美提出的EPC(ElectronicProductCode)電子產品編碼是支持物聯網的主要支撐。EPC系統由編碼體系、射頻識別系統及信息網絡組成,目前比較成功的EPC網絡,主要是與應用物流領域。我國也成立了EPC-globalChina,研究如何使這一編碼技術做到本地化兼容性、科學性、全面性、合理性,沒有歧視性。

另外的技術,就是無線通信和移動互聯網,物聯網離不開這些內容。此外,物聯網與云計算互相促進,為大數據量傳輸、多媒體應用、電子政務、電子商務、電子圖書館等突破了網絡瓶頸,正得到快速發展。

二、物聯網應用發展動向

物聯網的運用非常廣泛,大到軍事反恐、城建交通,小到家庭個人。當物聯網與互聯網、移動通訊網相連時,可隨時隨地全方位“感知”對方,人們的生活方式將從“感覺”跨入“感知”的階段,從“感知”到“控制”。物聯網應用前景非常廣泛。

(一)物聯網成為信息社會發展的亮點,建設分為幾個階段:

第一個階段是大型機、主機的聯網;

第二個階段是臺式機與互聯網相聯;

第三個階段是手機等一些移動設備的互聯;

第四階段是把各種嵌入式芯片,把嵌入式的東西和互聯網鏈接興起階段,把與人們日常生活緊密相關的家用電器工業設備連接起來,加入互聯互通的行列,這種應用是極為廣闊的。

(二)物聯網的三個應用層次

一是傳感網絡,即以二維碼、RFID、傳感器為主,實現“物”的識別。

二是傳輸網絡,即通過現有的互聯網、廣電網絡、通信網絡或未來的NGN網絡,實現數據的傳輸與計算。這其中,前三項技術已經成熟,NGN網絡技術是市場新方向。接入網的光纖化是整個NGN計劃中投資最大也是最重要的部分。

三是應用網絡,即輸入輸出控制終端,可基于現有的手機、PC等終端進行。由此可以看到,“物聯網”的關鍵在于射頻標簽(RFID)、傳感器、嵌入式軟件及傳輸數據計算等領域。這個環節涉及所有網絡的大連接,電子信息、電子設備都受益。物聯網未來將涉及能源、金融和保險系統、交通系統、追蹤系統、醫療保健系統和氣候系統、基礎設施等方面。

(三)物聯網應用的重點領域

物聯網最重要的應用是現代物流領域。最近,工信部和商務部、發改委、交通部等八個部門正在制定現代物流的發展規劃,明確提出要把物聯網作為現代物流業發展的重點。

目前,我國物流的成本偏高,占總生產成本的18%-20%,有數據統計,去年我國的物流成本由去年全年的18.6%下降至今年上半年的18.4%,下降0.2個百分點,但仍遠遠高于國外水平,我國物流發展需要物聯網。通過物聯網的建設,形成集成化的信息平臺,實現物流系統的現代化,通過現代化管理從物流業的小外包實現真正的現代化外包。把企業的局部的物流擴展到全社會的物流,最大限度地降低成本,實現物流系統現代化。如在物流通關過程中,廣東省經濟信息化委員會與香港進行試點:“港澳通關一體化試點工程”利用物聯網技術優勢避免的雙重征稅、雙重通關的問題。所以,以物聯網建設為抓手,來推動物流信息技術的應用和推動標準體系建設是下一階段的重要工作。

城市資源規劃系統也是物聯網的一個重要應用。有ERP、IRP、GRP系統,也需要CRP系統,即城市資源規劃系統。建設這樣一個子系統也需要物聯網和寬帶無線接入,把城市資源“城市水、電、氣、熱資源管理運營平臺”,“城市靜態交通泊車管理運營平臺”,“城市消防安全監管運營平臺”等系統整合起來。通過建立城市EPC信息港,通過城市電子商務平臺,把各種指揮中心資源應用平臺緊密聯系,依托物聯網是可以實現的,這既是電子政務的應用,也是物聯網的應用,能發揮綱舉目張、承上啟下的作用。類似的應用還有藥品的防偽監督管理。

總之,物聯網的應用,從智慧城市到智慧地球,從感知城市到感知中國、感知世界,信息網絡和移動信息化開辟了人與機、機與機/傳感器網融合的可能,使我們的工作生活時時聯通、事事鏈接,物聯網將成為信息化建設的下一個機遇,也將成為世界經濟復蘇的新亮點。