當前, 雖然云技術、 移動技術、 社交技術、 分析法等一系列前沿技術為諸多全新的重要業務能力提供了支持;但與此同時, 它們也使企業的IT基礎架構岌岌可危, 到達了欲立則破的轉折關頭。

大多數企業都面臨著現有IT基礎架構缺乏靈活性和規范性、 且負載過重的困境。 這一局面給企業帶來了巨大影響。 例如, 工作團隊無法進行有效協作; 系統安全得不到充分保障;客戶服務和交易過程令人難以忍受——這些都可能導致企業蒙受損失。

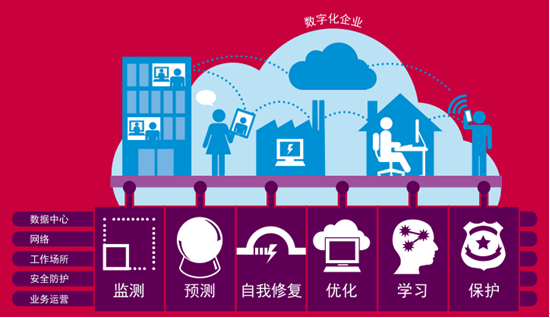

因此, 企業需要抓住機遇, 著手構建智能化的基礎架構——從而能夠在數據中心、 網絡、 工作場所及安全和運營等環節中, 實現預測、 學習、 自行供應、 優化、 保護和自我修復等功能。

智能基礎架構奠定了數字化企業的基礎

展望智能基礎架構的未來

實現基礎架構智能化,目的旨在:

1 了解何時需要提高網絡容量, 甚至預測何時可能需要再次提高容量。

2 基于成本效益原則, 通過在混合式IT環境中將應用程序和流程外包給不同的服務提供商, 優化自身服務。

3 感知可能出現的問題, 并采取措施自行解決。

4 為員工自動配置統一的通信渠道, 確保與核心工作保持連通。

如能得到妥善整合和管理, 各種分析和預測技術及功能還將提高基礎架構自身的智能化和自主化程度。

智能基礎架構具備以下六大功能:

1、實現流程和應用程序自動化及協同管理, 同時配置動態的基礎架構要求。

2、學會發現規律, 由此預測所需的網絡容量。

3、監測基礎架構組件, 提供預警和自我修復功能。

4、分析基礎架構服務, 通過不同的提供商實現成本和性能優化。

5、實現安全自動配置并連接設備和臺式電腦。

6、主動分析安全威脅和模式, 預防風險。

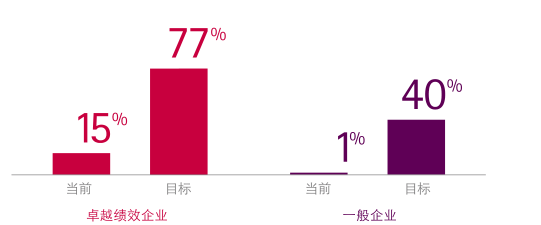

根據埃森哲 《2013年卓越績效信息技術研究》 , 77%的卓越績效企業已將目標鎖定在發展動態供應能力上, 而一般企業中, 僅有40%有此打算。

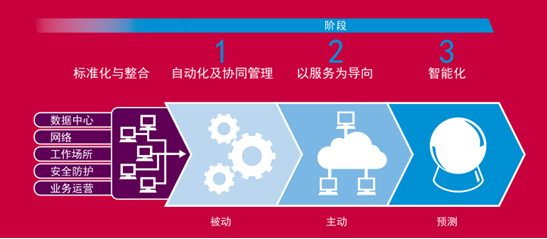

發展智能基礎架構

在基本完成基礎架構標準化和整合后, 企業可通過自動化和協調管理、 以服務為導向以及智能化三個階段逐步實現從自動化向智能化轉變。

通過這三個階段,智能基礎架構將實現從 “被動反應” 到 “主動作用” 、再到“預先研判” 的逐步轉變。

· 為市場和技術變革做好準備

· 更好地服務于客戶

· 加強協作和創新力度

· 更具預測性地削減成本

商業價值

最終, 智能基礎架構的價值將不僅體現在信息技術能力方面, 還會進一步轉化為全新的業務成果。 具體包括:

· 提高企業的靈活性和敏捷性

· 更加有效地服務于客戶

· 提供更有力的協作支持

· 實現更具可預測性的成本削減

無論企業屬于何種類型, 都將通過未來基礎架構與應用程序的智能化和自主化而大受裨益。 當前, 構建智能基礎架構的競爭已經開始, 企業務必抓緊行動、莫失良機。