2015年長電科技以全球第六的身份,順利拿下了全球第四大芯片封測廠商星科金朋半數股權,一躍成為了全球第三的芯片封測廠商。

喜悅過后,這起并購案給長電科技帶來了不少煩惱。譬如,巨額債務纏身、采購補償加壓、盈利能力受到質疑等。如今,長電科技并購星科金朋的流程早已結束,但長電科技仍在解決這次海外并購帶來的“麻煩”。

隨著5G逐步落地,半導體行業也將迎來上升期。在此背景下,長電科技將如何抓住新機遇,徹底解決現存問題,是其當務之急。

并購背后的偶然與必然

1998年長電科技正式成立,2003年長電科技在上交所掛牌,開始上市交易。于是,長電科技成為了國內半導體封測行業首家上市公司。經過十余年的磨礪,國內芯片封裝的龍頭企業也非長電科技莫屬。

不過,一直倡導狼性文化的長電科技自然不愿意安于現狀,自2014年起,長電科技便開始拓展海外業務。

2014年8月,江蘇長電科技與中芯國際簽約建設的合資公司順利落戶。該合資公司具有12英寸凸塊加工(Bumping)及配套晶圓芯片測試(CP Testing)能力,因此,長電科技與中芯國際的合作,不僅放大了長電科技在封裝測試技術領域優勢,更讓其有機會接觸到國際客戶,從而拓展海外市場。

這次合作本應是長電科技提高海外知名度的大好時機,但長電科技當時的技術實力并不足以應付海外市場需求,尤其是客戶們對先進封測技術的需求。除此之外,長電科技的成本控制出現了問題。

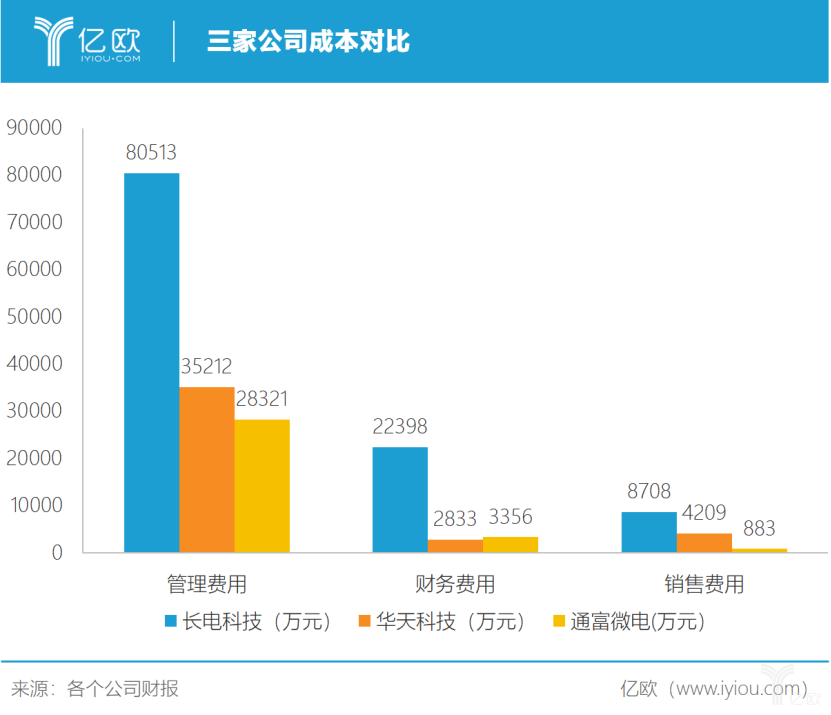

通過分析長電科技、通富微電、華天科技三家2014年年報可知,長電科技的營業成本居高不下,尤其是管理成本高達8億元,遠遠超過其他兩家公司。

不過,長電科技管理成本高的部分原因是企業規模較大,員工人數較多。因此,長電科技想縮減管理費用很難,只能通過擴大收入來降低管理費用率。

在這樣的情況下,并購是解決長電科技困局的最佳方法。恰逢全球經濟放緩,加之全球集成電路產業開始向發展中地區轉移,導致國際半導體巨頭紛紛調整產業布局,關停轉讓下屬封測廠商的事情常有發生。

恰好,在產業動蕩時期,世界第四大封測大廠星科金朋(Stats ChipPAC)因經營不利而求售消息,讓長電科技看到了轉機。

于是,長電科技開始了它的并購計劃。可想而知,本就“重病纏身”的長電科技并購一家體量超過自己的公司,并非易事。

經典收購結局有變

星科金朋出售消息一出,長電科技和華天科技等多家公司便與星科金朋開始接觸。出于恢復公司盈利能力和拓展海外業務的目的,長電科技的“并購”之心顯得更為急迫。在2014年年報中便提到:“公司積極推進海外并購,與新加坡 STATS ChipPAC Ltd.控股股東淡馬錫進行深入磋商與論證,最終達成重大資產購買方案。”

經過多輪考評后,星科金朋選擇了公司規模和整體實力更勝一籌的長電科技,而長電科技也為這次收購花費了不少心思。

從長電科技披露的修訂版重組草案了解到,長電科技與“產業基金”和中芯國際旗下的芯電半導體(上海)有限公司聯合,采取“長電新科-長電新朋-新加坡JCET公司”三級架構的方式,對新加坡上市公司星科金朋發起全面要約收購。

如此一來,合計7.8億美元的交易作價中,長電科技僅花費了2.6億美元,便拿到了星科金朋50%的股權。在合作伙伴中芯國際和代表國家意志的“產業基金”的支持下,長電科技終于將星科金朋收入麾下。本次并購后,長電科技成為了全球第三大封測廠,其經營狀況逐漸好轉。

好景不長,這起經典并購案帶來的后遺癥便顯現出來。最明顯的癥狀便是,長電科技背上了巨額債務。屋漏偏逢連夜雨,全球半導體行業進入市場疲軟期,國內經濟放緩,長電科技受大環境影響業績表現不佳。

自2016年起,扣除非經常損益后,長電科技的凈利潤持續為負值,2018年的虧損金額甚至達到9.26億元。此外,長電科技的毛利率逐年下降。如2016-2019年三季度,長電科技的毛利率分別為11.82%、11.71%、11.43%、10.43%,遠不及同行水平。

這次收購的確給長電科技帶來巨大壓力,甚至有人擔心,長電科技會因此一蹶不振,事實真是如此嗎?

擺脫困局轉機來了

如果長電科技的海外并購是為了進入國際市場,那么它的目的達到了。不僅如此,收購結束后長電科技的市值從當時的117億元增長到446.08億元。

其實,大多數半導體行業內的公司在并購之后都會經歷并購、消化、吸收以及再創新這一過程。譬如,2015年英特爾花費167億美元收購Altera后,為了彌補Altera在芯片制造環節的缺失,便積極推動Altera與臺積電緊密合作。

而長電科技連年凈利潤為負很大原因是在“消化”星科金朋:剝離星科金朋冗余部分,加快釋放星科金朋產能。

與此同時,長電科技為了提高盈利能力,加速消化過程。據了解,2019年長電科技為重點客戶擴充產能共投資16.9億元,其中長電宿遷擴建和江陰城東廠擴建花費了9.2億元。

此外,長電科技管理層進行了大調整,中芯國際董事長周子學出任公司新任董事長,前恩智浦高級副總裁鄭力出任公司CEO。此次管理層大換血提高了長電科技的管理效率,為其“扭虧轉盈”打下良好的基礎。

在長電科技重新調整之后,外部利好因素也在增多。“美國禁令”的影響,讓華為開始重新調整供應鏈。在這一背景下,長電科技憑借著自身的技術優勢,成為華為“國產替代”的首選。據相關人士預估,2023年海思封測訂單市場空間有望達到40億美元,而長電科技占海思的封測訂單比重預計提升到25%-30%。

隨著5G商用推動半導體產業進入到行業上升期,逐漸“康復”的長電科技更是可以借此機會調整狀態,一掃海外并購帶來的陰霾。如今,在先進封裝方面,長電科技的技術最為精湛,產能也強于同行,5G商用帶動的射頻封裝SIP需求也會極大地提升。

與此同時,武漢疫情的爆發并沒有影響長電科技的復工。在諸多利好因素推動下,長電科技走出海外并購帶來的“后遺癥”也將指日可待。

作者:張繼文