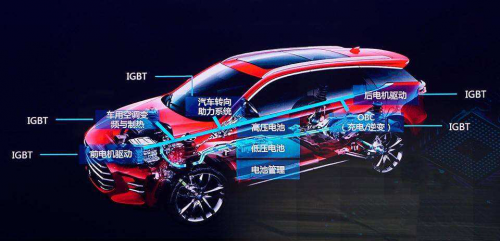

新能源汽車的成本構成中,除了動力電池外,電控系統以 15~20%的成本占比位列第二。在電控系統成本中,IGBT 成本占比高達 40%,是電控系統中最重要的構成器件,主要作用是進行交流電和直流電的轉換、電壓高低的轉換。

功能上,IGBT 主要應用于電池管理系統、電動控制系統、空調控制系統和充電系統。對于混合動力汽車,與低壓系統相獨立的高壓系統也需要用到 IGBT。在新能源汽車領域,IGBT 作為電控系統和直流充電樁的核心器件,直接影響電動車功率的釋放速度、汽車加速能力和最高時速等,重要性不言而喻。

由于 IGBT 具有更好的耐高壓特性,當前在 650V 以上應用場景被廣泛使用。相比硅基 MOSFET,IGBT 優點是導通壓降小,耐高壓,傳輸功率可以達到 5000W。IGBT 下游應用主要依據工作電壓高低劃分,車規級 IGBT 電壓多位于 650~1200V 區間場景。

本篇文章就來對本土車規級 IGBT 的發展現狀、行業格局與未來趨勢進行分析,在現狀中認清差距,在趨勢中窺見轉機。

本土產業現狀

近兩年,隨著新能源汽車的快速發展,IGBT 也迎來了爆發。據集邦咨詢《2019 中國 IGBT 產業發展及市場報告》顯示,2018 年中國 IGBT 市場規模約為 153 億元,同比增長 19.91%。受益于新能源汽車和工業領域的需求大幅增加,中國 IGBT 市場規模將持續增長,到 2025 年,中國 IGBT 市場規模將達到 522 億元,年復合增長率近 20%。

我國是車規級 IGBT 的主要市場之一,約占全球市場份額超過 30%,但中高端 IGBT 主流器件市場基本被歐美、日本企業壟斷,比如英飛凌、富士電機、三菱等外資企業,我國 IGBT 產品對外依賴度近 95%,呈現寡頭壟斷的競爭格局。

國內研發車規級 IGBT 的企業較少,或與其研發、生產的高難度有關。

比亞迪的孤單

在比亞迪入局 IGBT 之前,國內自主研發的 IGBT 幾乎一片空白,基本被外資企業壟斷。

圖源 | mydrives.com

比亞迪微電子公司(比亞迪半導體公司前身)成立于 2004 年,初期主要承擔著比亞迪集團集成電路及功率器件的開發、整合、晶圓等生產任務,主要經營功率半導體器件、IGBT 功率模塊、CMOS 圖像傳感器、電源管理 IC、傳感及控制 IC 等產品。其中,IGBT 是比亞迪半導體的拳頭產品。

從 F3DM 采用的 IGBT 1.0 芯片,大規模配置于 e6、K9 等新能源車型上的 IGBT 2.5 芯片模塊,到去年推出的 IGBT 4.0 芯片,比亞迪的 IGBT 芯片已經研發了超過十年,成為國內首個貫通新能源汽車 IGBT 芯片設計、晶圓制造、模塊封裝、仿真測試以及整車測試等全產業鏈企業。

近日,比亞迪 IGBT 項目在長沙正式動工。據悉,該項目總投資 10 億元,將建成年產 25 萬片 8 英寸新能源汽車電子芯片生產線,投產后可滿足年裝車 50 萬輛新能源汽車的產能需求,預計年度營業收入可達 8 億元,實現利潤約 4000 萬元。

比亞迪電控、IGBT 模塊等零部件背靠集團新能源汽車的發展,成為市場中亮眼的存在。比亞迪已經成為國內新能源汽車市場中裝機量最多的電控供應商,IGBT 部分也成為國內新能源汽車電控用功率模塊裝機量數一數二的供應商。

有數據顯示,2019 年,英飛凌為國內電動乘用車市場供應 62.8 萬套 IGBT 模塊,市占率達到 58%。而比亞迪供應了 19.4 萬套,市占率達到 18%(按最新數據估算,其在中國車規市場的份額已達 22.1%)。可以說,比亞迪緩解了我國車規級 IGBT 芯片市場一直被外企“卡脖子”的局面。

2019 年,比亞迪 IGBT 自供比率約 70%,盡管比亞迪打破了國際巨頭的壟斷,但其對外供應量僅 4 萬多套,可以看出比亞迪還是相當保守的。因此,4 月 14 日比亞迪宣布通過整合公司半導體業務、成立了獨立的“比亞迪半導體有限公司”,擴大 IGBT 業務量,下一步的規劃是讓 IGBT 的外供比例爭取超過 50%。

小結:目前比亞迪在國內新能源汽車用 IGBT 市場的份額只有 20%左右,市場絕大部分仍掌握在英飛凌、三菱等外資企業手里,比亞迪占據的市場份額并不算高。放眼全球 IGBT 市場,比亞迪所占據的市場份額更是不足 2%,差距巨大。

比亞迪的孤單,不僅體現在 IGBT 技術實力和市場份額上的種種差距,更在于關鍵零部件領域自主品牌弱勢的行業積淀和產業生態現狀。

由此來看,比亞迪和國內 IGBT 企業們的追趕之路并不好走。但縱使路漫漫其修遠兮,還望上下而求索

斯達半導體

國際巨頭壓力之外,比亞迪還面臨著來自本土競爭對手——斯達半導體帶來的挑戰。

根據 IHS Markit 2018 年報告,斯達半導體是國內唯一進入全球前十的 IGBT 模塊廠商。相較于比亞迪半導體的 IGBT 技術從 1.0 迭代到 4.0(相當于國際第五代),斯達半導的 IGBT 技術已經發展到了第六代,基于第六代 Trench Field Stop 技術的 IGBT 芯片及配套的快恢復二極管芯片已在新能源汽車行業實現應用。

根據今年公司上市時披露的數據來看,斯達半導體 2019 年生產的車規級 IGBT 模塊已經配套了超過 20 家終端汽車品牌,合計配套超過 16 萬輛新能源汽車,此外適用于燃油車的 BSG 功率組件順利通過了主流汽車廠商的認證,打開了傳統汽車市場。其中,斯達半導的子公司 StarPower Europe AG 使用自主芯片的 IGBT 模塊在歐洲市場已被包括新能源汽車行業在內的客戶接受并批量采購,步伐邁入全球化。

小結:斯達半導體與比亞迪相比:比亞迪 IGBT 業務有著自身新能源汽車產業做背書,使其產品研發和應用落地獲益,此為優勢;

然而,“水能載舟,亦能覆舟”,或許也正是由于比亞迪本身有整車業務,進而難以讓其他車企真正放下心中的芥蒂,使用比亞迪的 IGBT 產品。此為劣勢。

相信斯達半導體的崛起對于比亞迪和本土 IGBT 產業來講不是壞事。畢竟,“一枝獨秀不是春,百花齊放春滿園”。

國內其它企業

此外,國內還有中車、士蘭微、揚杰科技、宏微科技等企業在進行車規級 IGBT 的研發和生產。隨著國家的高度重視和大力扶持,國內在 IGBT 研發方面確實已經取得了長足的進步,本土 IGBT 產業鏈已經初步形成。

但基于國內產業現狀,再加上 IGBT 本身設計門檻高、制造技術難、投資大,國內相關人才又較為缺乏,在設計、測試以及封裝等核心技術方面還積累不夠,導致國內半導體企業在 IGBT 市場一直處于弱勢地位。

整體來看,國內功率半導體分立器件產業的產品結構仍以中低端為主,在高端產品方面目前國際廠商仍占據著絕對優勢地位,供需一直存在較大缺口,技術差距短期內或較難追平。

IGBT 市場格局:外企壟斷之下,本土產業痛點何在?

自 1985 年前后美國 GE 成功試制工業樣品以來,IGBT 經過 30 多年的發展,如今已發展到第 7 代技術。第 7 代由三菱電機在 2012 年推出,富士電機則從 2015 年就開始對外提供 IGBT 模塊第七代產品的樣品。而比亞迪 2018 年 12 月才發布 IGBT 4.0 技術(也就是國際上第五代技術),其中的差距不言而喻。

根據 IHS 統計,2018 年僅英飛凌、三菱、富士電機、安森美、ABB 五大廠商在 IGBT 領域占據的市場份額接近 70%,其中排在第一位的英飛凌市場份額高達 34.5%。目前國內 IGBT 產品的研發與國際大廠相比還存在很大差距,核心技術均掌握在外資企業手中,IGBT 技術集成度高的特點又導致了較高的市場集中度。

國內 IGBT 技術(芯片設計、晶圓制造、模塊封裝)目前尚處于起步階段。本土企業在研發與制造工藝上與世界先進水平差距較大。而且,IGBT 是關鍵設備上的核心部件,供應切換具有非常高的風險,這也制約了我國 IGBT 技術的發展和產品的應用。

形成上述局面的原因可以概括為以下幾個方面。

國際廠商起步早,形成了較高的行業壁壘

國內 IGBT 產業化起步較晚且基礎薄弱,例如比亞迪、斯達半導體 2005 年才開始成立 IGBT 團隊,而英飛凌 1999 年就從西門子拆分出來,且之前就已經有了很深的技術積累,技術差距短期內很難追平。

再加上 IGBT 本身設計門檻高、制造技術難、投資大、國內相關人才較為缺乏,在設計、制造、測試以及封裝等核心技術方面還積累不夠,導致國內半導體企業在 IGBT 市場一直處于弱勢地位。

IGBT 技術與工藝差距

目前國內 IGBT 行業雖然逐漸具備了一定的產業鏈協同能力,但國內 IGBT 技術在芯片設計、晶圓制造、模塊封裝等環節目前均處于起步階段。

晶圓制造方面,國內 IGBT 主要受制于晶圓生產的瓶頸,首先是沒有專業的代工廠進行 IGBT 的代工,原 8 寸溝槽 IGBT 產品主要在華虹代工,但是 IGBT 并非華虹主營業務,產品配額極其匱乏,且價格偏高;

其次,與國外廠商相比,國內公司在大尺寸晶圓生產上工藝仍落后于全球龍頭。晶圓越大,單片晶圓產出的芯片就越多,在制造加工流程相同的條件下,單位芯片的制造成本會更低。目前,IGBT 產品最具競爭力的生產線是 8 英寸和 12 英寸,國內晶圓生產企業此前大部分還停留在 6 英寸產品的階段。僅有比亞迪、中車、士蘭微等幾家國內企業實現 8 英寸產品量產。

同時,由于國內集成電路公司沒有獨立的功率器件生產線,只能利用現有的集成電路生產工藝完成芯片加工,所以設計生產的基本是一些低壓芯片。與普通 IC 芯片相比,大功率器件有許多特有的技術難題,如芯片的減薄工藝,背面工藝等。

可以看出,IGBT 是一個對產線工藝依賴性極強的公司,解決這些難題不僅需要成熟的工藝技術,更需要先進的工藝設備,這意味著設計公司不能跳出代工廠的支持獨立存在。所以,IGBT 企業走向大而強的最好的路線就是 IDM 模式。這些都是我國功率半導體產業發展過程中急需解決的問題。

IGBT 封裝相對落后

在模塊封裝技術方面,車用 IGBT 的散熱效率要求比工業級要高得多,逆變器內溫度最高可達 20℃,同時還要考慮強振動條件。國內目前僅掌握了傳統的焊接式封裝技術,與國外公司相比,技術上的差距依然存在。國外公司基于傳統封裝技術相繼研發出多種先進封裝技術,能夠大幅提高模塊的功率密度、散熱性能與長期可靠性,并初步實現了商業應用。

自第六代技術以后,各大廠商開始將精力轉移到 IGBT 封裝上。在 IGBT 封裝材料方面,日本在全球遙遙領先,德國和美國處于跟隨態勢,我國的材料科學則相對落后。

IGBT 工藝生產設備短板

IGBT 產業每道制作工藝都有專用設備配套,國內 IGBT 工藝設備購買、配套較為困難。比如德國的真空焊接機、薄片加工設備、表面噴砂設備、自動化測試設備等,其中有的國內沒有,或技術水平達不到。

圖源 | SEMI

因此就會面臨好的進口設備價格十分昂貴,便宜設備又不適用的問題。此外,還面臨國外設備由于出口限制或技術保密等因素未必會賣給中國的困境。

可見,要成功設計、制造 IGBT 必須要有產品設計、芯片制造、封裝測試、可靠性試驗、系統應用等成套技術的研究、開發及產品制造于一體的自動化、專業化和規模化的產業生態。

行業人才短缺

高端工藝開發人員非常缺乏,現有研發人員的設計水平有待提高。目前國內沒有系統掌握 IGBT 制造工藝的人才。從國外先進功率器件公司引進是捷徑。但單單引進一個人很難掌握 IGBT 制造的全流程,而要引進一個團隊難度太大。國外 IGBT 制造中許多技術是有專利保護。目前如果要從國外購買 IGBT 設計和制造技術,還牽涉到好多專利方面的東西。

市場推廣受阻

由于 IGBT 產品的壽命、穩定性直接影響電動車安全性,其性能也直接決定了續航里程等電動車性能,因此全球電動車 IGBT 市場此前一直被英飛凌等海外巨頭壟斷。

車企切換至國內供應商,需要對其產品穩定性、性價比、量產經驗與裝車量、公司整體研發與資金實力等進行綜合評估。因此 IGBT 在國產替代過程中面臨的較大市場難度。

小結:不難看到,從市場占比、產業鏈協同,到專利壁壘、人才技術,再到市場及下游客戶的認可度,本土 IGBT 產業存在著全方位差距。

盡管近年來國內眾多廠商紛紛開始加入 IGBT 產品布局,市場規模呈加速增長趨勢。但國內 IGBT 市場產量依然較低,市場份額被國外巨頭瓜分蠶食。

面對當前產業現狀與困局,本土 IGBT 產業亟待突破。

如何突破?

圖源 | CGTN

發展晶圓代工廠與制程工藝

弘大芯源董事長章威縱表示,“從過去 50 年硅基半導體發展之初,到目前國外第三代半導體發展領先的實際情況不難看出,沒有先進的晶圓代工廠和制程工藝技術,技術就很難生根。這也是中國硅基及 IGBT 嚴重依賴進口,落后國外的一大原因。”

去年,中芯國際以 1.13 億美元的對價,將所持有的 LFoundry 70%股權轉讓給專注于 IGBT、FRD 等新型電力電子芯片的研發企業——江蘇中科君芯。可見,國內 IGBT 企業在工藝制程方面逐漸在發力追趕。

國內企業制造成本優勢逐漸顯現

IGBT 產品當前最具競爭力的生產線是 8 英寸和 12 英寸,最為領先的廠商是英飛凌,已經在 12 英寸生產線量產 IGBT 產品。國內公司大尺寸晶圓工藝和良率均落后于行業龍頭,導致芯片分攤成本較高。

目前,伴隨國內企業 8 寸晶圓產線先后投產,良率逐步提升,國產 IGBT 有望較此前采購英飛凌等巨頭晶圓價格大幅下降。

新能源汽車市場是重要發力點

工信部印發的《汽車產業中長期發展規劃》提出,到 2020 年我國新能源汽車產量達到 200 萬輛,2025 年達到 700 萬輛。IGBT 模塊占電動汽車成本將近 10%,占充電樁成本約 20%。

集邦咨詢預測,到 2025 年,中國新能源汽車所用 IGBT 市場規模將達到 210 億人民幣,充電樁所用 IGBT 的市場規模將達到 100 億人民幣。可以預見,新能源汽車市場將成為助推 IGBT 市場增長的主要力量,國內 IGBT 廠商要抓住這一發展契機,爭取擴大市場份額。

小結:在新的市場需求與本土產業鏈協同發展的趨勢下,國內 IGBT 行業逐漸在縮小差距。

對于本土企業應該如何發力追趕,新能源及未來汽車技術路線獨立研究者曹廣平向筆者指出,“本土 IGBT 產業應匯集優質人才、企業、科研機構、資金等,向華為一樣發力。這樣的發力,一定不要限于報項目、批項目、驗項目,而是要緊緊抓住權利的配套監管,不放松,不腐敗,不亂來。”

也許吧。產、學、研共同發力是產業發展和進步的基礎,良好的制度和行業規則是產業進一步追趕的保障。

寫在最后

總體來看,我國在 IGBT 領域已經解決了從 0 到 1 的問題,未來需要經歷的是從 1 到 N 的漫長過程。

新基建及戰略新興行業鼓勵政策等機遇,看似是助力行業前進的大風口,大機遇。但實際上,也正如曹廣平所言,“我們最缺乏的是不去迎合機遇,而是政府、行業、企業等能夠踏踏實實長期真正做事情的耐心和決心。”

畢竟,政策只是一時的,機遇和風口總會過去。剩下的,只有日復一日的耐心與“不破樓蘭終不還”的決心,才能有不被受制于人的可能與下一次面對挑戰時再來一次的勇氣。

文章參考

《比亞迪的 IGBT 真的很牛?》,汽車公社—王小西;

《IGBT 國內替代國外》,智能網聯汽車;

《IGBT 市場巨頭林立 比亞迪半導體突圍不易》,蓋世汽車資訊;

《電動車核心技術 IGBT,國產替代可期》,中信證券;

“新能源及未來汽車技術路線獨立研究者 曹廣平”部分觀點。