最近兩年,因為華為的迅速發展,加上美國對華為的一再阻撓,這家IT企業的知名度在過去幾年迅猛發展。無論是行業內,或者行業外的人,無論處于什么位置,在現在這個環境下,都對華為的未來表示了關切。在筆者看來,他們關心華為不僅僅在于華為是一個中國品牌,更重要的是華為對于中國的意義。而在本文,我們試探一下,華為對中國半導體的意義。

華為歷年的營收和利潤走勢(source:新浪科技)

如上圖所示,華為的營收在過去里獲得了迅猛增長。在過去的2019年,即使經歷了美國政府的阻礙。華為的全球銷售收入還是8588億元,同比增長19.1%;凈利潤627億元,同比增長5.6%;經營活動現金流914億元,同比增長22.4%。這個數字除了從華為本身給我們帶來科技積累,GDP和就業推動外,還有就是巨大的半導體采購帶來的行業機會。

根據市場調研公司顧能的報告,雖然持續受到了美國政府的打壓,在海外的手機銷量所有減少,但華為公司2019年半導體采購支出依然達到了208.04億美元,相比2018年的210億美元略有下降,但依然穩居第三。僅次于蘋果和三星。

在這些半導體采購中,除了來自外商外,來自華為內部海思和國內半導體的采購,就是對本土半導體產業的重要推動。尤其是在當前環境下,這種推動作用更是空前的。

華為自身的芯片實力

于中國半導體而言,華為旗下海思的芯片是最重要直接意義,相比于與海思競爭的國外企業來說,2004年才成立的海思還是一個“涉世未深”的年輕人,但是在這短短不到20年的時間里,海思卻獲得了市場的青睞,取得了不凡的成績。

最早,華為海思是用安防芯片敲開了市場的大門。進入二十一世紀,國內安防產業迎來前所未有的黃金發展期,安防數字化的浪潮席卷了這個市場,在這期間,海康威視、大華股份等企業順勢而起,但此時,用于安防的芯片卻大多還被國外廠商所掌握,而這卻也為海思芯片的落地提供了機會。國內安防巨頭在大華股份和海康威視先后向海思拋出了橄欖枝。而后的數年時間內,海思的安防芯片迅速占領了國內市場,據相關統計顯示,2014年,海思安防芯片已占領全球半數以上的市場,國內市場占有率達90%。

而后,華為海思開始向手機芯片業務拓展。2009年,華為海思推出了第一款面向公開市場的手機終端處理器——K3,但這款產品卻沒有成功引起市場的注意。2013年底,華為海思推出了其首款SoC——麒麟910,但其性能卻沒有令市場那么滿意,直到麒麟920戰平上一代高通芯片,才讓麒麟系列芯片有了被市場看好的機會。在多年大規模的研發投資下,終于,在2017年受惠于5G和AI時代的來臨麒麟系列芯片迎來其高光時刻。當年,海思率先推出了在手機SoC芯片上集成獨立AI計算模塊“NPU”的第一代AI芯片麒麟970。2018年,華為終端業務首次超越運營商業務成為最大營收部門,也說明了市場對搭載麒麟芯片的終端的認可。時至今日,麒麟系列芯片已經迭代到了麒麟990。

此外,華為的基帶芯片也是其芯片實力的一部分體現,其中的巴龍基帶芯片在麒麟系列產品中也發揮著重要的作用。在從4G向5G發展的過程當中,華為已經成為了全球LTE標準和產業化的重要推動者。

除了在安防和手機市場的發展,電視芯片也是華為海思所圖謀的又一芯片領域。據此前相關報道顯示,華為早在7年以前就已經開始布局電視芯片業務,其推出的hi3751V600、hi3751V510芯片已經被多個4K品牌電視廠商所采用,出貨量超過千萬顆,國內市場份額超過三成。而就目前市場來看,電視正在逐步向智能化、高清方向發展,8K+5G的結合也為華為發展智能電視芯片提供了新的切入機會。

當時間進入到2019年,伴隨著華為鯤鵬系列產品的推出,也預示著華為再一次加強了其在芯片領域的實力。鯤鵬處理器是華為發布的高性能數據中心處理器,其目的在于滿足數據中心的多樣性計算和綠色計算需求。在今年的華為開發者大會2020(Cloud)上,華為也透露了“沃土計劃2.0”的進一步舉措,公司表示將在2020年投入2億美元推動鯤鵬計算產業發展,并公布面向高校、初創企業、開發人員及合作伙伴的扶持細則。值得一提的是,鯤鵬920是一款基于ARM架構所推出的一款服務器芯片,這也推動了ARM架構向服務器芯片市場進軍的腳步。

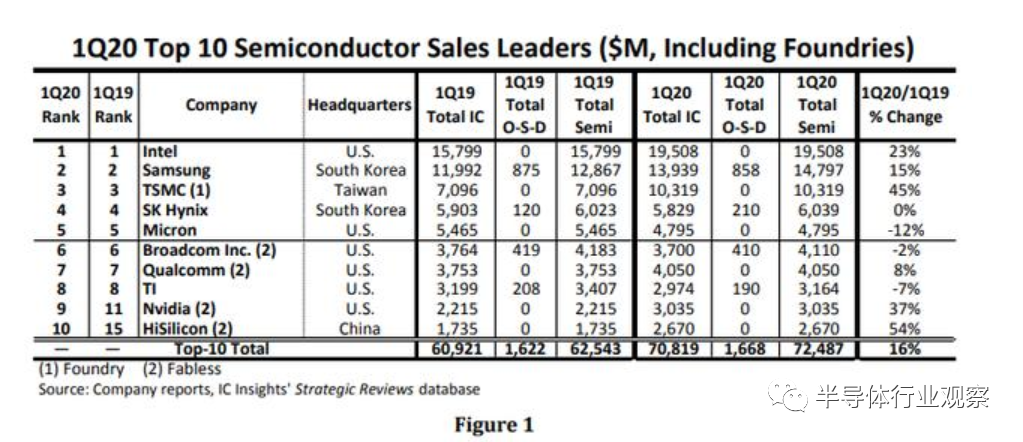

當然,這也僅是華為芯片實力的一部分,但卻足以說明,他為中國芯片所做出的巨大貢獻——根據IC Insights公布的2020 年一季度全球半導體行業銷售前十名排行顯示,華為海思排名第十,這也是首次有中國大陸公司躋身前十。

2020年一季度的半導體公司營收排行(來源:IC Insights)

帶動國內產業鏈發展

從華為自身的芯片實力上看,5G和人工智能時代的到來為他帶來了發展的黃金機會。而華為的迅速發展引起了一些國家的警惕,因此也爆發了一系列事件,其中就包括通過限制華為產業鏈上的起來遏制華為的發展。在這種壓力之下,華為海思總裁何庭波發出了《致員工的一封信》,在這其中就提到了,華為準備了十年的備胎芯片,一夜之間全部“轉正”。當中自然也少不了國內的半導體供應商。中芯國際就是當中最典型的代表。

在過去的多年里,華為幾乎都是使用臺積電的產線來做芯片代工,這與臺積電發展多年,擁有先進且穩定的工藝有莫大的關系。但據媒體之前的消息透露,華為今年使用了中芯國際公司14nm工藝生產了麒麟710A芯片,這對于華為來說是一個零的突破,對于中芯國際來說也是很有重要意義。這從某種程度說,與華為積累了深厚的相關設計和工藝方面的經驗有關。因為對于供應商來說,如果能有一個有高質量要求的客戶肯給機會自己,那么帶來的幫助更是顯而易見的。

此外,從最近希望登錄科創板的兩家企業思瑞浦和燦勤科技的招股說明書看來,我們更直觀地看到華為對中國半導體的意義。

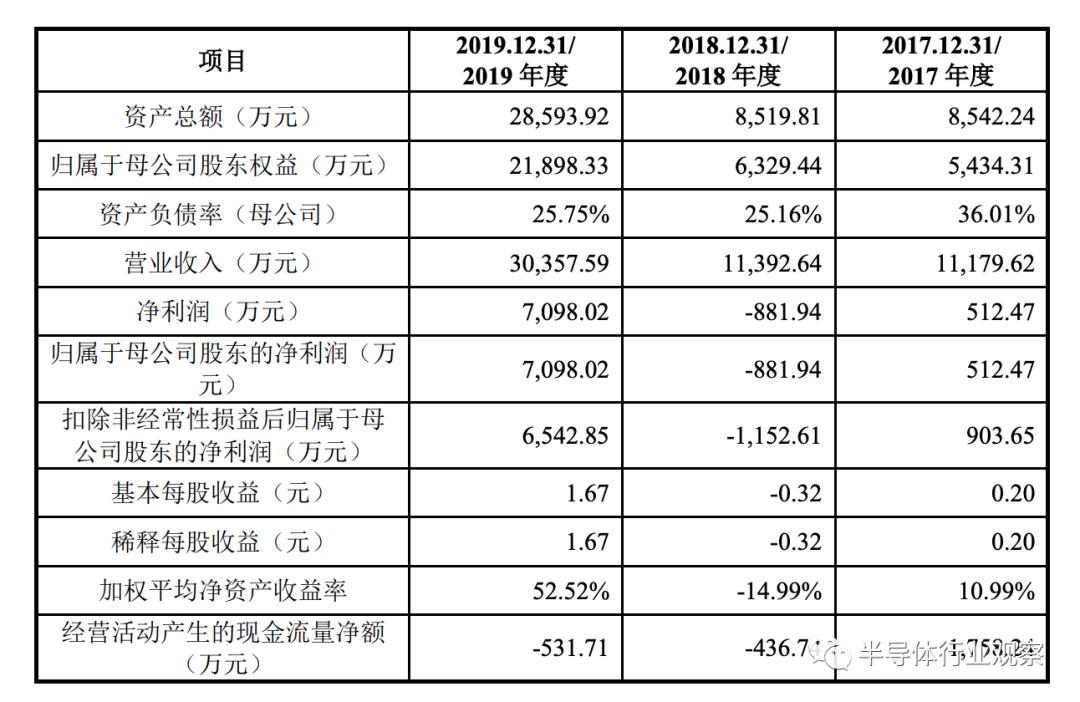

首先看思瑞浦,資料系那是,該公司是一家專注于模擬集成電路產品研發和銷售的集成電路設計企業。自成立以來,公司始終堅持研發高性能、高質量和高可靠性的模擬集成電路產品,目前已擁有超過 900 款可供銷售的產品型號。公司的產品以信號鏈模擬芯片為主,并逐漸向電源管理模擬芯片拓展,其應用范圍涵蓋信息通訊、工業控制、監控安全、醫療健康、儀器儀表和家用電器等眾多領域。這幫助他們獲得了不錯的財務表現。

思瑞浦過去三年的營收(source:思瑞浦招股說明書)

但從上圖可以看到,在2017年度和2018年度營收相對穩定的思瑞浦到了2019年營收則從1億多直接飆升到3多億,利潤更是從虧損直接飆升到6000多萬,這背后,主要與他們的客戶A有關。

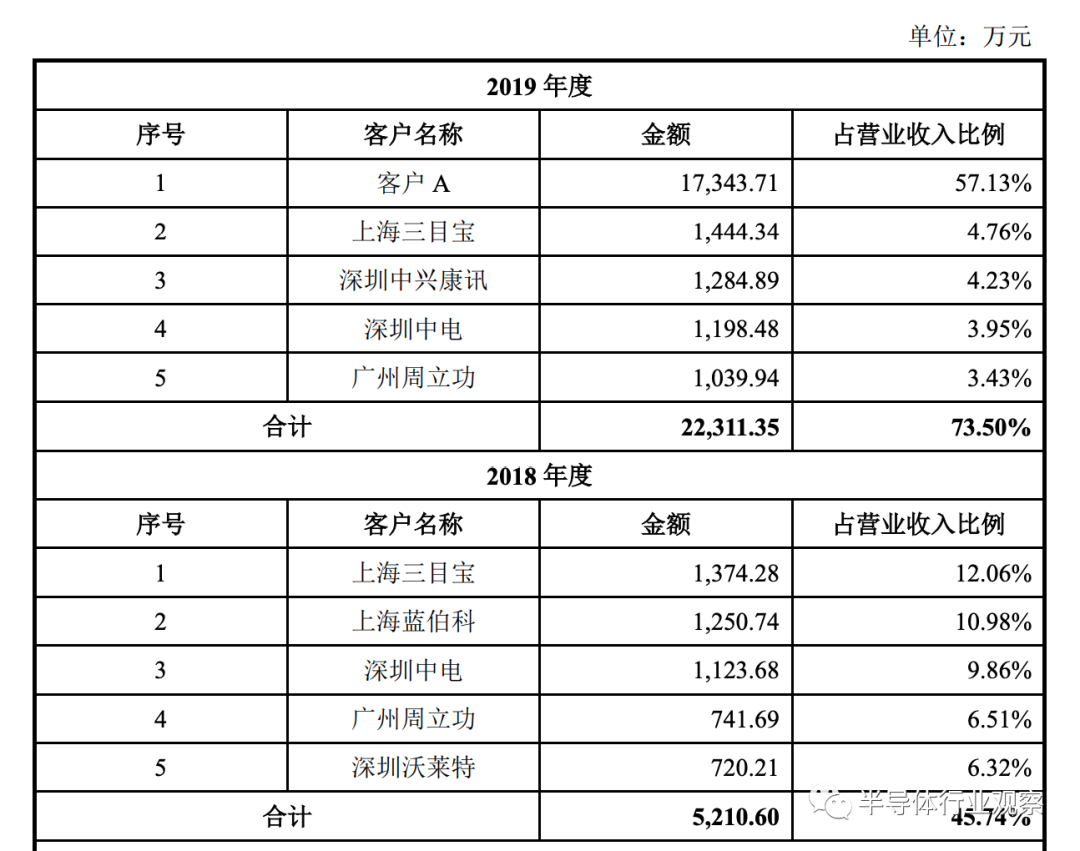

思瑞浦前五大客戶的銷售情況(source:思瑞浦招股說明書)

如上圖所示,客戶A在2019年的采購金額微1.7億多,占該公司當年營收的57.13、%。而據相關消息披露,這個客戶A正是華為。

相同的情況也出現了日前披露了招股說明書的燦勤科技的身上。

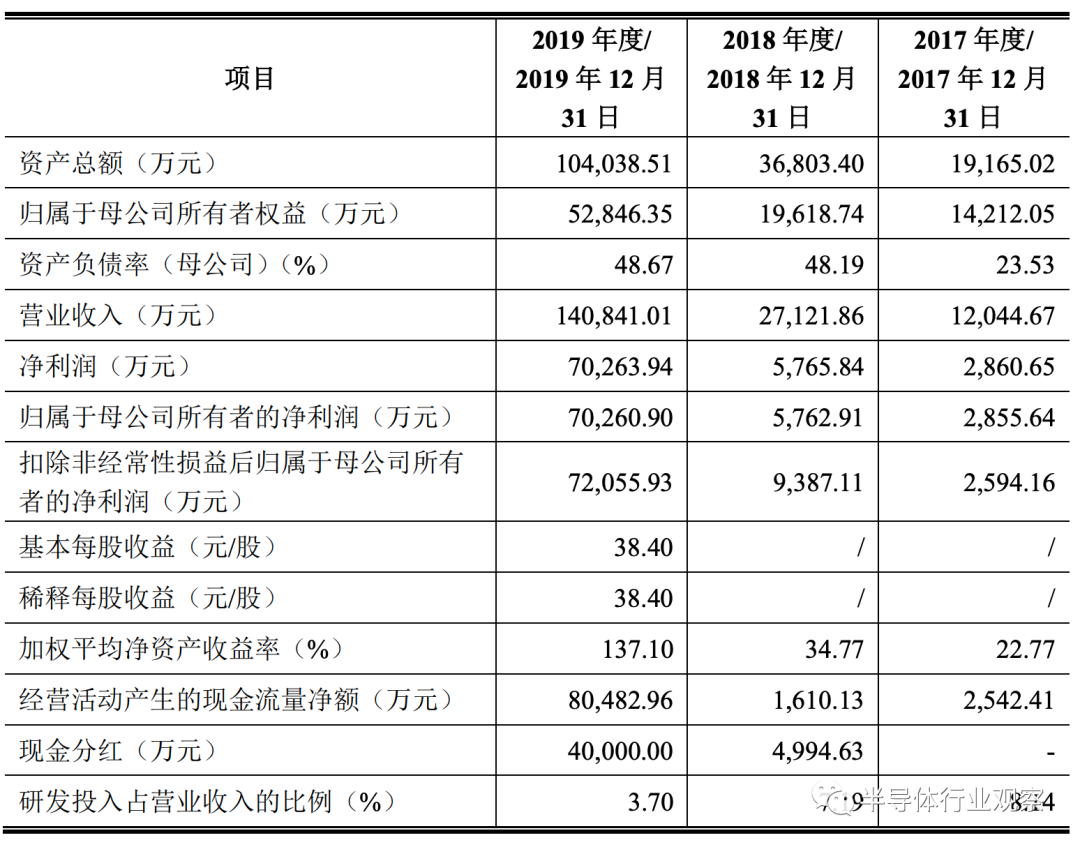

資料顯示,燦勤科技主要從事微波介質陶瓷元器件的研發、生產和銷售,產品包括介質波導濾波器、TEM 介質濾波器、介質諧振器、介質天線等多種元器件,主要用于射頻信號的接收、發送和處理,在移動通信、雷達和射頻電路、衛星通訊導航與定位、航空航天與國防科工等領域得到廣泛應用。

燦勤科技過去三年的營收(source:燦勤科技招股說明)

如上所示,公司過去三年的營收,都穩步增長,但到了2019年,同樣出現了爆發性增長,營收直接從2.7億直接飆升到14億,利潤也從5700多萬狂漲到7億。這主要得益于其客戶H。據招股說明書所說,在報告期內,發行人對客戶 H 及其同一控制下的企業的銷售金額分別為2,018.99 萬元、13,797.02 萬元和 128,643.07 萬元,占營業收入的比例分別為16.76%、50.87%和 91.34%,客戶 H 及其同一控制下的企業為發行人第一大客戶。這個客戶H同樣也是華為。

其實以上都不是孤例,在國內半導體領域,很多相同的故事正在上演。

投資企業帶來的扶持

其實在美國禁運發生之前,華為是非常低調,也很少對外發生,包括投資,但在經歷了過去兩年的生存大考驗之后,華為開始轉變思維,除了直接采購現有的國內供應商產品外,也開始對外投資,押寶未來。這些投資除了從財務角度考慮外,自己龐大的終端銷售能力,也能給這些被投客戶一些不同的指導。

2019年4月,華為新成立了一家注冊資本達7億元人民幣的子公司哈勃投資,據相關資料顯示,哈勃投資的經營范圍為創業投資業務。據每經網當時的消息透露,有華為的管理層表示:“華為仍然堅持不做純財務投資。”這也讓一些分析人士認為,華為成立創投公司,有借助外部創新補足生態短板的意圖。

而從哈勃成立以后的動作中看,根據對外公開的消息,華為哈勃已經投資了十一家企業分別為:新港海岸、山東天岳、裕太車通、鯤游光電、深思考、好達電子、杰華特微電子、慶虹電子、燦勤科技、思瑞浦、縱慧芯光。

從哈勃投資的企業類型上看,按照應用層面上分,這些企業大多都涉及了汽車半導體領域。從全球汽車半導體市場發展情況中看,根據研究機構測算,汽車半導體市場的規模將從2019年的400億美元持續增長,可能會在2040年達到2000億美元。與此同時,我們也看到了在近幾年中國際市場中圍繞著汽車半導體而發生了數起超百億美元的并購案(例如,發生在今年當中的英飛凌以101億美元收購了賽普拉斯),這些都在預示著汽車半導體產業的前景。華為就此進行布局,也是為搶占未來汽車半導體市場做出的打算。而通過投資這些國內致力于汽車半導體企業的發展,不僅可以對接華為內部在汽車領域的耕耘,也能為其產品打下良好的供應鏈,由此,也將會促進未來國內相關產業鏈的發展。

另一方面,按照技術分類來看,也有一些企業涉及了第三代半導體材料。眾所周知,5G時代的到來,為第三代半導體材料帶來了廣闊的商機。在今年當中,隨著一波氮化鎵充電器的熱潮,也再次將第三代半導體推向了市場的焦點。同時,從華為掌門人任正非所接受的采訪記錄中看,華為十分重視對基礎學科的發展。而材料作為半導體產業的“基礎”之一,發展材料的重要意義也不言而喻。

而在華為的攜手下,相信相關領域和企業的發展會跟上市場節奏。

最后的一點思考

華為自身芯片和投資對中國半導體的貢獻是顯而易見,但對于華為的供應商來說,我們則有一點建言,那就是雖然華為的訂單巨大,能夠在短時間內成就一些企業的發展,但由于華為自研芯片的實力很強。那就意味著這些供應商如果想持續在華為的合作中受益,那就需要加強自己的技術布局和積累。

以最近上市的寒武紀為例,根據寒武紀披露回復科創板第二輪問詢中顯示,報告期內,公司IP授權收入主要來源于終端智能處理器IP寒武紀1A和寒武紀1H兩款產品。2019年終端智能處理器IP授權業務收入相較于2018年下滑41.23%,主要系華為海思選擇自研終端智能芯片,未與公司繼續合作所致。由于公司與華為海思未繼續達成新的合作,且公司短期內難以開發同等業務體量的大客戶,因此2020年公司終端智能處理器IP授權業務收入將繼續下滑。

同時,寒武紀在問詢中也表示,報告期內,除華為海思外,公司其他IP授權業務客戶銷售規模較小;由于華為海思選擇自研終端智能芯片,公司目前IP授權業務在手訂單數量及金額較小。從這當中,也不難看出華為對國內供應商產生的B面影響。這就需要國內華為供應鏈廠商去思考,應該如何與華為進行合作才能讓雙方在實現共贏的情況下,又能保障自身的健康發展。

我們必須強調一點,這并不是華為特有的,因為蘋果在過去多年里一直所踐行的就是這個自研規則。

眾所周知,近年以來,蘋果正在加大其自研芯片實力以試圖構建起屬于自己的芯片“帝國”。為此,早兩年,蘋果曾想拋棄Imagination構建自己的GPU團隊,當蘋果于2017年4月宣布這一消息時,Imagination股價瞬間暴跌了近69%。但3年后,蘋果又與Imagination達成新的多年期授權協議。這主要是因為Imagination在GPU IP領域的實力,讓蘋果實踐了“真香定律”。

此外,蘋果與高通之間也產生過分外多的“愛恨情仇”——早幾年,蘋果與高通互相訴訟,讓蘋果只選用了英特爾的基帶芯片,但由于英特爾的產品綜合性能不如高通,使得當面某些iPhone型號的信號被市場詬病。后來,蘋果與高通達成了和解,蘋果也回到了高通的懷抱。

正是其自身研發實力使得市場當中沒有其他供應商可以替代他們的位置,這使得以上兩家企業能夠在市場中立于不敗之地。

為此,對于國內半導體企業來說,或許如何切入市場,受到市場的青睞,獲得大客戶訂單才是最為緊要的事。但在這之后,國內半導體企業如何將自己推向更廣闊的市場,在產業鏈當中站穩腳跟,也是一件值得思考的事情。

但無論如何,華為絕對是中國半導體產業值得守護的一面旗幟。