芯片漲價有多瘋?讓傳統段子都不適用了!資深從業者李明(化名)告訴探索科技(techsugar),仿貨、舊貨翻新和拆機料在芯片現貨交易中經常遇到,但一般是芯片貿易商干這種一錘子買賣的臟活,而如今,不少買芯片困難的終端設備商,開始從廢棄舊設備中拆出舊料用于新機。李明說:“拆機料原本只用于玩具等保質期短的產品中,現在有蔓延開的趨勢。”

所以,把走私尋呼機深埋20年的江湖大哥生不逢時,如果現在出獄,雖然整機賣不上價了,但拆開來賣料,也能讓吃了20年苦的大哥過過好日子。

這并不完全是笑話。賣整機設備不如賣物料單中的元器件賺錢,讓部分設備商打起了炒貨的主意。中國生產秩序恢復最好,海外訂單源源不斷,設備商都有正當理由加大芯片采購量,而原廠很難追溯被設備商采購的芯片是否用在該廠商自己生產的設備中,防止設備商炒貨的做法,只能是根據歷史數據做判斷。

某芯片原廠市場負責人宋川(化名)告訴探索科技(techsugar):“大客戶需求一般都滿足,大客戶通常不靠炒貨賺錢,市場數據也能做印證;小客戶突然爆出大訂單,一般拒絕就好;最難的是中型客戶,很難判斷它們把多買的芯片拿去做什么。”

宋川還表示,晶圓產能吃緊、原料上漲和芯片原廠漲價都是事實,但市場上某些緊俏芯片價格被炒高十幾倍甚至幾十倍絕對不正常,國際原廠渠道控制不力是一個因素,國內做兼容產品的廠商從中煽風點火的作用也不容忽視。“價格炒上去,多出來的都是利潤,ST的MCU是硬通貨,那么市場給仿ST廠商的產品定位就是打了折的ST產品,售價自然水漲船高。”

功率器件也是如此,原廠出廠價格并未調節多少,但現貨市場上的熱銷型號已經被炒爆。某頭部本土分銷商市場總監朱遠(化名)用“噩夢”來形容當前英飛凌功率器件的供應狀況,他說:“今年很多中小客戶都要遭殃。”

本輪半導體供需失控的因素,在《再來8個中芯國際,也解決不了先進工藝產能問題》一文中,Gartner副總裁盛陵海有深入分析,此處不再贅述。

進入7月份,周邊仍然充滿了缺貨漲價的消息,各種聲音綜合起來,似乎昭示半導體芯片價格以后要像美國股市和中國房市一樣,成為永遠的神話。

半導體行業專家莫大康先生在《硅周期還能持續》一文中表示,雖然產能供應不見緩解跡象,但四年漲跌的硅周期并未終結,預計至遲到2023年,行業將掉頭向下。另外,莫大康先生援引摩根士丹利證券的數據:半導體產業2020年實際生產增加22%,但市場僅消化15%的增加量,目前還有7%過剩產能待消化。

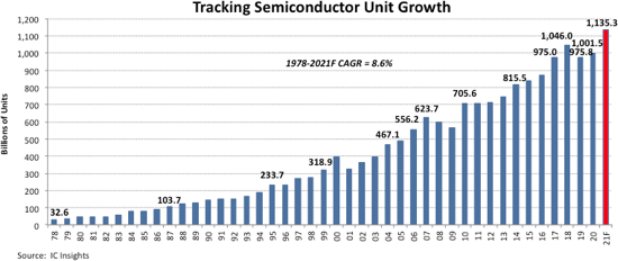

再列一組有趣的數字。根據市場研究機構IC Insights的統計,2020年全球半導體出貨量超萬億顆,達到10015億顆,其中集成電路(IC)占比為33%,約為3000多億顆,分立器件和傳感器等占比為67%。而我國海關總署的統計數據,2021前5個月進口集成電路2603.5億個,照這個速度,今年全年進口集成電路將超5000億個——意味著中國買入的集成電路產品超過了全球產量。當然,這個數字差異有統計時分類不同的影響。

買入這么多芯片,都去哪兒了?

宋川表示,雖然供需狀況成謎,從他在的幾個元器件分銷群來看,近期供應緊張的情形還是緩解了,一季度的時候還是以尋貨信息為主,如今每天都能見到有人發“現貨出xxx”的信息,甚至有人在發消息說“有幾噸晶圓歡迎洽談”。實際上,大量芯片如果屯放在貿易商倉庫,潛在浪費很大,大部分中小貿易商沒有適合長期存放芯片的專用倉庫,芯片放久了在使用時容易出問題。

宋川認為,辛苦做整機不如倒賣元器件賺錢的情況如果持續下去,對產業傷害極大。芯片價格炒上天,只便宜了渠道商和聯手做局的原廠內部人士,真正用芯片做產品的設備商苦不堪言;價格炒得越高,下跌勢能越大,這輪漲價持續時間已經約有一年,動手早的渠道商已經賺到足夠多的利潤,當形勢逆轉時,價格戰可能極為慘烈。“他們的存貨成本為負,可以不計價格出貨,殺死競爭對手。”

囤傳呼機的江湖大哥,如果囤的是茅臺,已經可以做時間的朋友,愉快地享受20年來經濟增長的成果,可惜他被摩爾定律打敗了,摩爾定律專殺時間的朋友。當然,他不是孤例,自半導體產業重心向亞洲轉移以來,縱然不斷有借地震、海嘯等意外事件造成的供應鏈吃緊炒貨掘金成功上岸的例子,但因為沒有及時收手而被不斷下跌的價格拖下水的也數不勝數。

摩爾定律本質是一個經濟定律:相同性能的主流邏輯芯片,價格每兩年跌一半。每個在主流邏輯工藝賽道的廠商,都需要和時間賽跑。半導體制造工藝大約每兩年升級一代,集成度提高一倍,與前代產品性能相同的新一代芯片,售價可以賣到前代產品的一半,而利潤率仍然維持在前一代產品剛面市時的水準;或者售價相同,但性能翻倍。面對這種降格打擊,跟不上工藝升級節奏的廠商,就只能被競對手的價格戰屠殺。

半導體產業規模的擴張,從來不是靠漲價,而是遵循摩爾定律路徑,拼命研發新一代產品,通過降低芯片價格和整機價格(集成度提高,意味著整機廠物料成本下降),讓更多電子產品從小眾市場邁向大眾市場,讓更多人享受到科技帶來便利與樂趣。

數十年來,一直有人試圖宣判摩爾定律的死刑,但即便前道工藝接近物理極限,業界還是能夠通過組合手段,向系統要性能,延續單封裝晶體管集成度,所以胡正明說半導體還可以再干一百年。即便有廠商在工藝競賽中掉隊了,但只要它牢記摩爾定律本質,繼續為客戶開發普惠產品,那就仍將是摩爾定律的捍衛者。在半導體行業,價格戰并不低級,能夠盈利又有能力向競爭對手發起價格戰的廠商,那就是摩爾定律的捍衛者。

如果說渠道商趁火打劫尚情有可原,那么原廠都背棄摩爾定律,參與到炒貨過程中,在價格炒高利潤爆表中沉迷,雖然可以贏得二級市場的追捧,但失去中小客戶的支持,長期看未必是贏家。而反噬的力量正在醞釀,當市場反轉時,這些求一時之利的原廠,能安全上岸嗎?

反噬的力量會有多強?可以看一下存儲器的例子,中國大陸分銷商都沒親歷過1980年代三星半導體賴以成名的“流血的戰爭”:DRAM(當時容量64K)價格從每顆4美元跌至30美分,而三星的生產成本是1.3美元,每賣一顆產品賠1美元,三星硬是撐了三年,熬到英特爾退出DRAM業務,競爭對手主動縮減產能。

資歷久的大陸分銷商,應該對2008年開始的形成當前存儲器市場格局的“最后一戰”還有印象。DRAM顆粒價格又從兩三美元跌至0.3美元左右,三星還不斷加碼擴大生產,把DRAM價格打到低于材料成本價,最終德國奇夢達和日本爾必達先后破產,全球DRAM廠商只剩三家。沒有人統計,在這幾場血戰中,有多少家分銷商遭殃,有多少中小模組廠商破產。