半導體在過去兩年不到,便經歷了從缺芯到消費砍單、庫存堆積的演變,讓不少人感受到了芯片周期性的威力。周期性還在消化中,半導體便又遭到了“暴擊”:10月7日,美國修改了出口管制,加大了對中國科技行業尤其芯片領域的限制。

美國出口管制,已經不是新鮮事兒了。即使預測不到尺度會多大,但美國加大尺度的想法也是早晚的事兒了。與此對應,國產自主崛起,也已經成為路人皆知的趨勢。

然而,今天大A半導體股票,還是紛紛大跌,不得不說,新的管制威力還是大的。那么,半導體到底怎么了?

01

新的限制

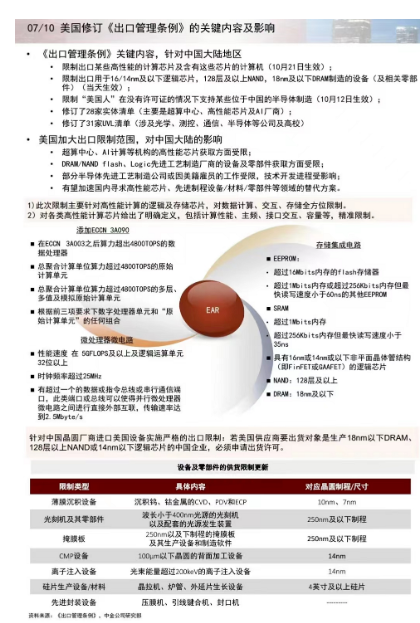

美國新的出口管制規則比較復雜,籠統歸類下有這么幾點:

人的限制:限制美國人支持某些大陸沒有許可證的半導體制造設施的開發或生產。我們常說,要開放心態做事情,結一切可以結的力量。國內半導體公司也確實有不少創始人、高管是海外國籍的華人。這個條例的限制,會加大海外創始人對公司的經營難度、降低對華人工程師的吸引力。

物的限制:專門提到了最終用途為超算的出口限制,以及特定先進、高性能計算芯片、半導體設備。這些都是擴大的限制范圍。

制程限制:18nm或以下的DRAM存儲芯片,128層或以上Nand Flash存儲芯片、16nm或以下的邏輯芯片。這部分限制有些超預期。畢竟通常以為存儲芯片只是存儲功能,不涉及計算,不會出現太激烈的打壓,但這一次還是對長江存儲、合肥長鑫造成了一定沖擊。

另外也將31家中國實體列入了UVL清單。

整體來看,這一次是加大了對先進技術的限制。實際上,先進制程的自主化,我們依然有很長的路要走,并不是這幾年的可以實現的。但這個限制,相當于把原本還遠的墻,直接立在鼻子前了。一些公司原本要講的“月亮故事”,沒辦法兌現了。

02

矛盾平衡

很多人關心,半導體自主到哪個地步了,如果用百分比來算是多少。但實際上,挺難回答這個問題的。

半導體經過幾十年的發展,已經是一個高度全球化的產業,即使荷蘭的光刻機,也需要全球多個國家的零部件才能產生功效。尤其當我們面臨美國的禁令時,只有單點突破還是不夠的,需要把點都連成線、線組成面。

面對禁令,99%的效果,也許依然是0。但是也必須看到,99%也必須是從1%開始的。沒有一個個接連突破,也就不可能有99%。所以,不能因為終局難度大而停止不前。

實際上,國產化還是在推進的,成熟工藝也一步步突破。但半導體發展中的一個難點就是,有幾個矛盾需要平衡。

(1)資本平衡:

半導體是資金密集型、技術密集型行業,人才、資本都是競爭力,尤其當我們是追趕時,更關鍵。

一方面,讓研發人員勒緊褲腰帶、啃干糧來搞研發,比較不現實了。研發人員也需要有相應的物質激勵,來實現付出回報的正循環,改善生活。技術突破、產品大賣、業績提升、薪酬回報,這是一條路徑。但對于半導體而言,由于研發周期長,所以也需要借助資本的力量。

資本對產業的促進作用,也是眾所周知了。無論是美國風投和硅谷的催化反應,還是我國這些年光伏、新能源車等行業發展。

而在激烈研發人員、吸引資本的過程中,難免會出現,甚至也需要一定的泡沫來刺激。所謂千金買馬骨。這幾年,半導體從業人員的薪酬顯著提升,也有不少互聯網公司開始造芯。

但另一方面,人性、資本都有貪婪,當資本回報過高時,研發就會讓位于資本運作、炒作。在過去幾年,甚至出現芯片設計公司工商還沒注冊好,估值就上漲兩輪的傳聞。甚至還出現了“估值套利型”創業和投資,不依賴業務突破,而是估值差。

資本的過度泡沫是有害的。尤其當這個領域涌入了一批轉行、跨界而來的熱錢,來得猛、捧得高、走得快。

冷板凳、熱被窩,要平衡。沒資本不行、資本太多也不行。

(2)商業化平衡

前幾年有個話題討論很熱,就是制造光刻機和核彈哪個更難。光刻機和核彈相比,除了零部件全球供應鏈體系之外,還有一個原因就是二者存在著“封閉與開放”、“生與死”的差別。

核彈不是商品,尤其涉及到國家安全,必須搞、舉國之力搞、獨立體系也可以搞的。而光刻機則不然,是商品,要兼顧商業化、市場規律。

光刻機和核彈的比較,也是半導體發展要做的另一個平衡:商業化。

一方面,要有市場競爭力,就需要有最先進的制程,才能實現商業運轉,實現良好造血。成熟工藝甚至落后一些的工藝,生產出來的產品,沒有市場競爭力,甚至出現一步跟不上、步步跟不上的窘境,畢竟技術也還在進步。而要有先進制程,最快的方式是買。

但另一方面,只盯著先進制程,沒有從落后工藝、成熟制程一步步走過來,也不行。卡脖子的問題還是解決不了,自己造的能力還是欠缺。

所以,某些公司發展過程中也出現過高管分歧,到底是先買來先進設備、有先進工藝來賺錢;還是買成熟設備、支持行業進步;錢少賺了點,但基礎更扎實牢靠。

先進、成熟,要平衡。沒有商業化不行,只為了商業化買買買也不行。某種意義上,對某些公司也是責任和利潤的平衡。

(3)耐心平衡

我國半導體是追趕的過程,和海外先進制程的差距并不小,一定是需要時間來追趕的。

一方面,面對美國的限制,擺在半導體產業面前的困難,需要盡快解決,這樣才能繼續獲得科技制高點,完善科技驅動的發展模式。畢竟超算、AI在產業中發揮的作用越來越大。單看華為這兩年的發展、手機業務的收縮,就能感受到半導體自主的急迫性。

但另一方面,半導體是全球供應體系,而且是多學科支撐,都需要時間來積累。設備、EDA、材料,每個領域都有技術專利橫跨在前,也有行業經驗需要補充,還有高精度、高可靠性的要求成為瓶頸。

就像任正非曾經感嘆道:“芯片砸錢不行,得砸數學家、物理學家、化學家……”而一代人才的成型,也需要時間。所以,半導體的發展源泉,也在半導體之外。

因此,既要有時不我待的緊迫,又不能有拔苗助長的想法。既要發揮主觀能動性,敢于堅守敢于肝,又要尊重規律耐心等待。

03

隱憂和未來

我們團隊通過對市場的交流,發現一些套利型投資帶來的隱憂。不只是資金套利,還包括畫PPT、動用社會關系、無序漲價等廣泛意義上的套利行為。

比如,一些設計公司漲價時漫天要價,不做好品控,投機心態嚴重,導致下游模組廠等深受其害;一些制造公司股權斗爭波譎云詭,大資本和一些其他勢力習慣于摘成熟的桃子,摘完便驅逐管理層,不是你死就是我活,爭斗期間反而錯過了高速發展的黃金期等等。

而未來的機遇,依然是國產替代,但更多要基于理性下的堅守、發展。就像汽車半導體,需求依然旺盛;而在消費半導體領域,則要避免出現“一代拳王”就此冷落的狀況。

對于股市投資而言,對半導體行業做出判斷相對容易的。大不了看圖,跌破20日均線就減倉。

但對于從業者而言,并沒有20日線可以輔助,也沒有隨意的上車下車。對于半導體行業而言,更沒有20日線,反而是要肩負著支撐經濟發展、甚至地緣政治談判力的責任,只有一年又一年的向前。

外部有越來越緊的限制,內部有多個矛盾要平衡,半導體產業發展確實不容易。這幾年,從業者薪酬有改善、社會關注度也提高不少,許多公司也加大了半導體投入,但不可否認的是,未來的挑戰依然很多。

最后想起來看到的一個關于“Made in Germany”的故事。如今的德國制造,是工業界的標桿,是靠譜、高端、精密的代名詞。但在1880s年代,“德國制造”是一個貶義詞。

當時德國到處山寨、仿制,商品殘次、低廉;而英國為了幫助消費者識別這些殘次廉價商品,就強制要求德國產品出售到英國及其殖民地時,必須標注“Made in Germany”。

這個稱號,讓德國人感受到了屈辱。于是,一批批公司開始注重質量、注重研發,甚至出現了一個公司、幾代人,只做一種商品,但做到極致的狀況。

從劣質到極致,這個過程中,利潤是驅動商業的核心因素,但意志、責任感、使命感也同樣重要。對半導體而言,國家意志不能單純當生意。不得不走的自主之路,必須要有耐心、決心和使命感。

之前流傳著一個段子,“陸家嘴懂半導體的比張江還多”,也許是時候,把陸家嘴的給陸家嘴,把張江的給張江了。

更多信息可以來這里獲取==>>電子技術應用-AET<<