公元14世紀,歐洲文藝復興正式開啟。人文主義的思潮逐漸占據主流,人們開始倡導通過觀察和實驗來認識世界。

到了16世紀,歐洲的科技就開始爆發了。那一時期,整個歐洲群星璀璨,藝術和科學領域碩果累累,生產力水平直線上升。

數學作為所有科學學科的基礎,這一階段取得的研究進展是最大的。

解析幾何學、微積分等,都誕生了。一大堆的天才數學家,輸出了海量的數學研究成果,不僅為其它學科的騰飛奠定了基礎,還直接促成了后來的工業革命。

當時,為了更好地服務于數學計算,就有學者發明了新型的算力工具。

例如1625年,英國數學家威廉·奧特雷德(William Oughtred)發明了計算尺。1642年,法國數學家布萊茲·帕斯卡(Blaise Pascal)發明了人類最早的機械計算機。

這些發明,可以輔助完成對數計算、三角函數計算、開根計算等復雜任務,提升計算效率。

17世紀末到18世紀中,德國數學家戈特弗里德·威廉·萊布尼茨(Gottfried Leibniz)等人,先后設計和制造了能夠計算乘法的設備,將算力工具提升到更高的層級。

18世紀60年代,第一次工業革命爆發,將人類帶入蒸汽時代。動力機械崛起,開始取代手工勞動,成為主要生產力。

機械技術的演進,同樣帶動了機械化算力工具的演進。

當時,困擾算力工具發展的主要問題,是如何進行機器能“看懂”的信息記錄和表達。機器是不識字的,想要讓機器按命令工作,必須先發明能讓機器看得懂的“語言”。

1725年,這種語言出現了。

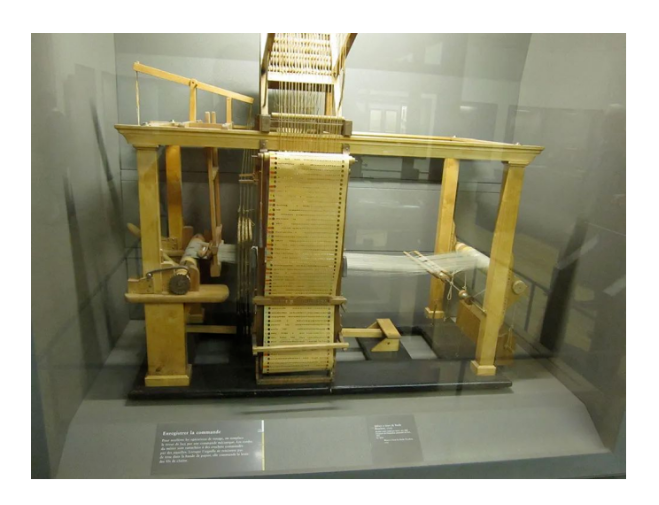

這一年,法國人巴斯勒·布喬(Basile Bouchon)發明了一種和機器進行“對話”的表達形式——打孔卡(穿孔卡)。

打孔卡用于織布機。織布機在編織過程中,編織針會往復滑動。根據打孔卡上的小孔,編織針可以勾起經線(沒有孔,就不勾),從而繪制圖案。

換言之,打孔卡是存儲了“圖案程序”的存儲器,對織布機進行控制。

打孔卡的發明,標志著人類機械化信息存儲形式的開端。

1801年,法國織機工匠約瑟夫·馬里爾·雅卡爾(Joseph Marie Jdakacquard)對打孔卡進行了升級。他將打孔卡按一定順序捆綁,變成了帶狀,創造了穿孔紙帶(Punched Tape)的雛形。這種紙帶,被應用于提花織機。

大家應該能看出來,打孔其實就是一種信息編碼方式。它比文字和數字更加簡單,讓人與機器可以進行“溝通”。

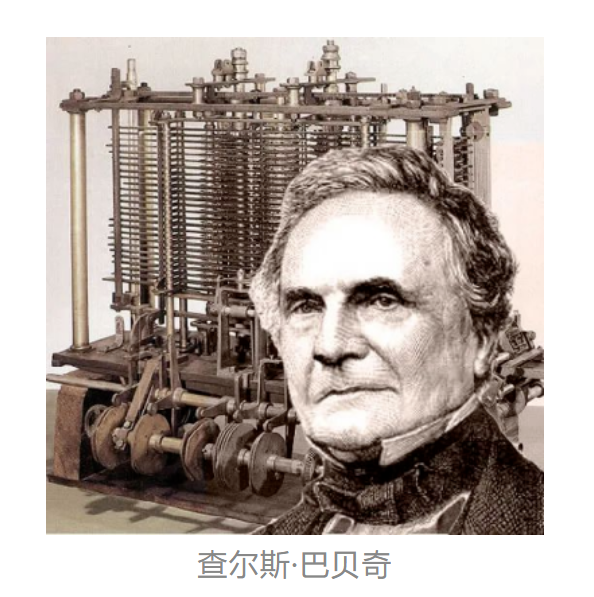

1811年,20歲的英國發明家查爾斯·巴貝奇(Charles Babbage)從提花織機中獲得靈感,開始設計制造一臺名叫“差分機”的設備。

這臺“差分機”在1821年制造完成,歷時十年,可以進行多種函數運算,運算精度達到了6位小數。

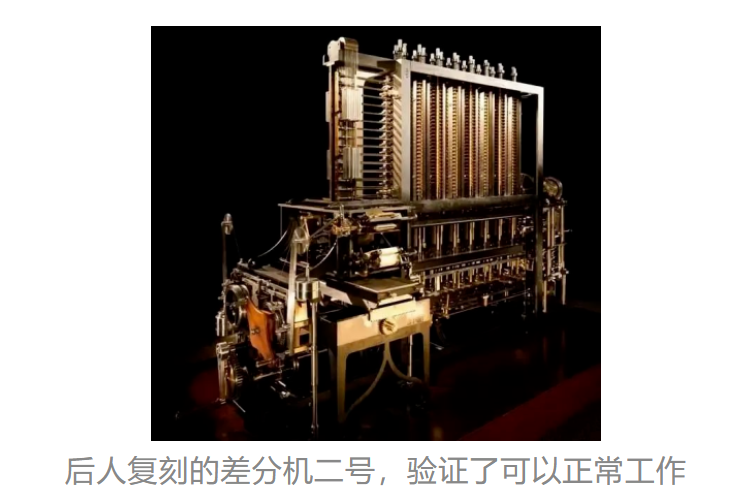

在這個成就的鼓舞下,巴貝奇又啟動了第二臺“差分機”的研究,精度將達到20位。可惜的是,因為這個機器的設計太過超前(有25000多個零件,主要零件的誤差不得超過每英寸千分之一),以當時的機械制造水平,很難達到精度要求。

所以,在歷經二十年,耗費了巨額資金之后,這個“差分機二號”的制造工作宣告失敗。

在制造“差分機二號”過程中,1834年,巴貝奇還提出了一個更大膽的想法——設計一個以蒸汽為動力的通用數學計算機,能夠自動解算有100個變量的復雜算題,每個數可達25位,速度可達每秒鐘運算一次。

這種新的設計,巴貝奇稱之為“分析機”。

“分析機”和第二臺差分機一樣,最終未能制造成功。但“分析機”中包含的很多設計,例如輸入和輸出數據的機構、以及“存儲庫”和“運算室”,和一百多年后的計算機如出一轍。

因此,“分析機”被后人稱為世界上第一臺計算機。而巴貝奇,則被譽為計算機鼻祖。

值得一提的是,與巴貝奇進行技術合作的,有一位小姐姐,名字叫阿達·奧古斯塔(Ada Augusta)。

她是詩人拜倫的獨生女。當時,她負責為“分析機”編程。她也因此被稱為世界上第一個“程序員”。

1878年,瑞典發明家奧涅爾在俄國發明了一種齒數可變的齒輪計算機,也算是機械計算機的代表之一。

到了1885年,已經有越來越多的機械計算機誕生,掀起了一種技術風潮。

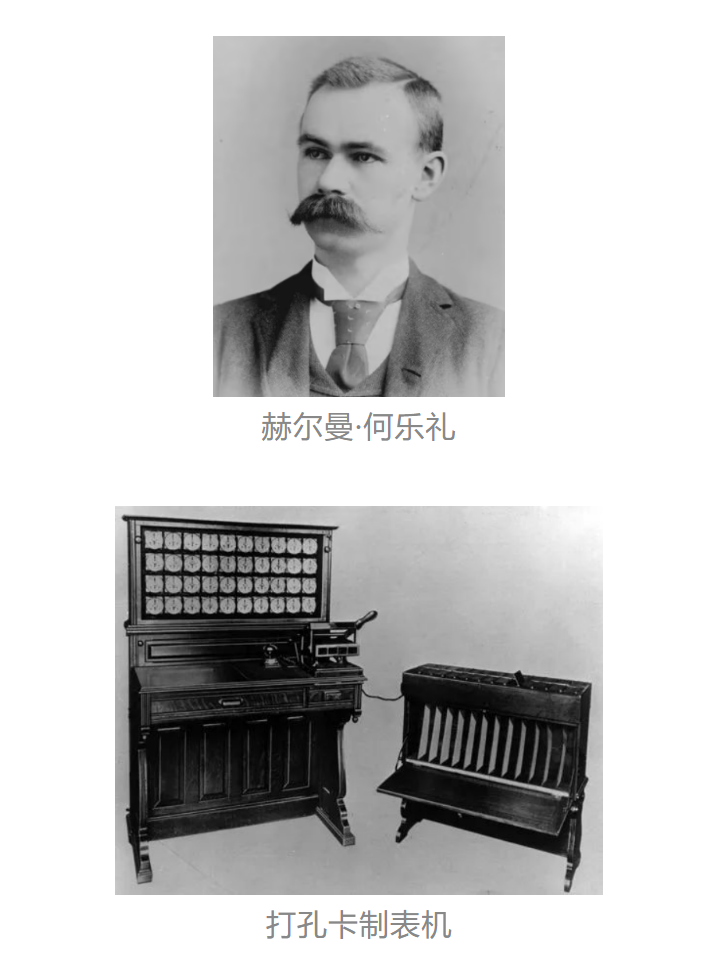

1890年,一個牛人的出現,讓打卡孔技術進一步發揚光大。這個人,就是德裔美國人——赫爾曼·何樂禮(Herman Hollerith)。

他在打孔卡的基礎上,發明了打孔卡制表機,專門用于收集并統計人口普查數據。

根據史料記載,在1890年的美國人口普查中,通過打孔制片和打孔機,僅6周就完成了統計工作,得出了準確的數據(62622250人)。而此前1880年的美國人口普查,數據全靠手工處理,歷時7年才得出最終結果。

如此巨大的效率提升,使得制表機在各個行業迅速普及。半自動化數據處理時代,正式開始了。

后來,1896年,赫爾曼·何樂禮創辦了制表機器公司(Tabulating Machine Company)。這家公司,就是IBM公司的前身。

18-19世紀,機械計算的發展速度很快。一方面,是因為工業革命推動下的技術升級,為機械算力的精細化打下基礎。另一方面,人類科技飛速進步,又需要先進算力工具進行輔助。

那一時期,算力高速發展,還有一個重要的背景。那就是人們對信息價值的認知,開始發生變化。

在古代,人們并沒有什么“信息(information)”的概念。更多用到的詞,是“消息(message)”,或者說“訊息”。

消息是一個具體的傳達內容,比較簡短、明確。飛鴿傳書、烽火驛站,傳遞的都是消息。

而信息,則是一個更宏觀和抽象的概念,范圍更大,體量也更大。它是對物理世界的一種描述。

在古代,信息的傳遞手段落后,加上我們生活生存也用不到那么多信息,所以,沒有對信息的認知,也沒有意識到它的價值。

文藝復興和工業革命開始之后,時代迅速發生變化。

生產要素變了,新的商業模式出現了,歐美國家率先開始發現:信息是有價值的。

銀行、股市和現代市場的出現,加速了信息價值的提升。人們發現:誰先獲得信息,誰就能賺大錢。

于是,人們對“信息”這個詞的理解,開始變得深刻。

從某種程度上來說,信息價值提升,刺激了人們對信息產生和傳輸手段的需求,加速了相關科技的發展。這為后面信息時代的到來奠定了基礎。