用最小氣力而可以一劍封喉的,一定是江湖上最毒辣的武器。電子設計自動化EDA軟件,正是半導體江湖上這樣的毒器。EDA軟件在整個全球不過區區100億美元的產值,卻主宰著全球5000億美元的全球集成電路市場,和它背后近1.5萬億美元的整個電子產業。僅僅從EDA對集成電路的影響而言,杠桿力高達50倍。而在中國,這個杠桿效應更大。作為全球規模最大、增速最快的中國集成電路市場規模,2018年已經達到2萬億元人民幣,而EDA在中國的市場體量僅為35億人民幣,籠統計算可以認為這個杠桿力為570倍。如果這是一種毒素的話,它的毒性效應將近600倍。如果考慮到中國95%市場份額都集中在國外廠家,尤其是全世界70%的EDA產值都壟斷在三家美國公司手中(盡管有一家已經被西門子收購,但并不能改變多少國家的屬性),問題更要嚴重得多。

這就是中國半導體產業面臨的如劍在喉的處境。

那么,這樣的工業軟件工具是如何煉成的?除了大手筆研發、早已跟全球產業鏈融合在一起的企業軟件巨頭之外,政府和產業共同體的身影,才是最值得琢磨的招法。

1. EDA是工程創新的成功典范。

如果有人認為EDA軟件,只是一個信息化軟件,只是一把工具,那么他對EDA基本是處于一種半知無解的態度。

這是對科學與工程的雙重失敬。EDA軟件,是人類工程史上的一座宏大的豐碑。

在人類歷史上,EDA軟件成功地設計了世界上最為復雜的、以指數級增長的超級微雕物理宮殿。從1971年第一個擁有2250個晶體管的微處理器(Intel 4004)開始,到擁有103億個晶體管的華為最新移動處理器麒麟Kirin 990, 電子設計自動化EDA軟件都跟著進化。電路仿真軟件SPICE作為最早的、在今天仍然是最重要的軟件之一,同樣誕生于1971年。比摩爾定律的提出時間晚了6年,但它從此卻成為摩爾定律的最忠誠的保駕護航者。

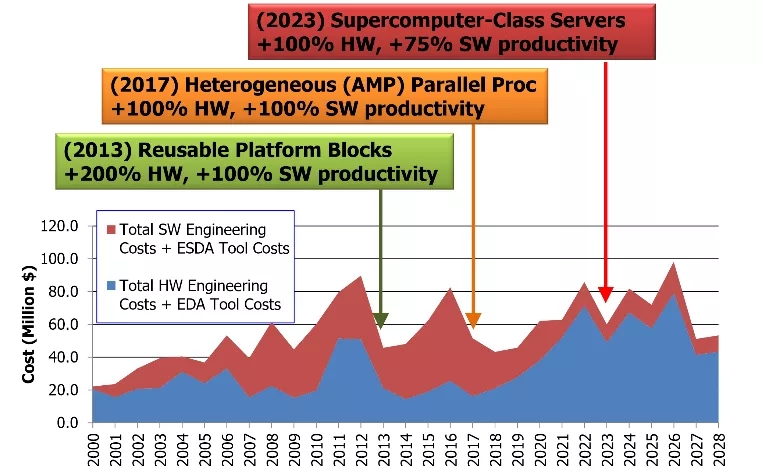

圖1:EDA讓設計成本急劇下降

在2001年的時候,半導體技術路線圖能否沿著摩爾定律發展的最大威脅,正是來自設計費用的飆升。EDA軟件的發展,成功地平復了成本的暴動。實際上,它一直就是這樣的“成本殺手”的角色。根據加州大學Kahng教授的計算分析,在2011年一片芯上系統SoC的設計費大約是4000萬美元。如果沒有EDA技術進步,這筆費用會上升至77億美元。EDA軟件讓設計費用整整降低了200倍。

其次,EDA是計算機科學與工程領域中第一個將計算建模、計算思維、計算探索的概念和技術,成功應用于電子電路設計工程領域。它改變了電子工程師設計和制造集成電路的方式。今天要設計任何一個電路,都可以從可執行編程語言規定的高度抽象的計算模型開始。然后,電路設計經過一系列綜合、轉換和優化,再進行嚴格的數字模擬和原型設計,還有正式和半正式的驗證,最后通過先進的光刻和化學工藝制造出來。各環節高度專業,界面清晰,分工明確。

最后,EDA是最早從事跨領域合作的計算機科學與工程領域之一。計算機科學家和EDA工程師已與電氣工程師合作,獲得了不同層次的電路模型。他們與物理學家和化學家合作推出了制造模型;他們與理論計算機科學家合作,進行各種復雜性分析;他們與應用數學和優化專家合作,開發伸縮性很好的模擬和綜合算法;他們并與應用領域專家合作,開發知識產權(IP)庫。

正因為如此,EDA軟件成為半導體行業的驕子。電子電路設計領域遇到的問題,比如說成本壓力、復雜性挑戰、多樣性挑戰,有很多是需要通過EDA來解決。與此同時,EDA也在擴展其自身的應用領域,跳出電子電路的窠臼,解決諸多新興領域設計自動化技術的應用問題。當硬件行業越來越多的討論“后摩爾時代”的時候,EDA責無旁貸地地頂起了重擔,不僅是要延續“摩爾定律”,而且要實現“超越摩爾”的雄心。

要認識這樣的工業軟件,沒有大是大非的工程思維,是不可能理解它的復雜性。

2. 基礎研究功不可沒

于是,美國基礎研究登場。即使美國EDA軟件企業已經取得了絕對壟斷性的地位,但美國政府從來沒有收手,它以一種持續加碼的方式,推動EDA軟件的基礎研究的發展。

在美國,是國家科學基金(NSF)和半導體研究共同體(SRC)為EDA研究插上了翱翔藍天的翅膀。

NSF規劃未來研究方向。在2006年10月,NSF和SRC舉辦了一個聯合研討會,研究設計自動化(DA)的未來方向。他們建議通過一項“國家設計倡議(NDI)”加強對設計技術和工具的研究,重點關注三個研究領域。一是開發更新、更強大、面向信息物理系統的設計科學和方法,將設計生產力提高一個數量級,超越當前包含數十億晶體管的系統集成技術;二是建立更穩健的優化方法,為高可變、多領域、高度不確定的集成系統提供可靠的性能保證;三是極大改進交互界面,支持高級系統的量產,以便最大限度的利用技術。他們在技術目標與經濟目標之間建立聯系,使公眾確信類似的努力對“保持美國在納米和微系統集成設計方面的領導力地位”至關重要。

EDA的定義也至關重要。維基百科Wikipedia將EDA定義為“用于設計和生產電子系統(從印刷電路板到集成電路)的工具類別”,有時被稱為ECAD或ICCAD等。然而,這樣的定義過于狹隘,只是突出了EDA技術使用的方面,卻并沒有反映EDA深厚的科學跟腳。為此NSF強調,一個良好的EDA定義應該同時強調以下三個方面。第一,EDA由一系列方法、算法和工具組成,這些方法、算法和工具可以幫助電子系統的設計、驗證和測試實現自動化。第二,EDA體現了一種通用的方法,它尋求將高級描述逐步細化為低級詳細的物理實現,設計范圍從集成電路和SoC到印刷電路板和電子系統。第三,EDA涉及到在每個抽象級別上的建模、綜合與驗證。

江山如此多嬌,山水之下多暗礁。這才是EDA的真面目。只有清楚EDA的復雜性,清楚EDA遠遠超越了普通工具與算法,才能真正從科學上敬畏它,從戰略上重視它,從機理上做持續性的發展。

美國自然基金委NSF做的正是這樣的事情。

3. NSF投資EDA的研究

NSF的主要任務是促進突破性的發現,每年掌握七十億美元左右的投資預算,投資目錄十分豐富。而EDA領域的研究范圍十分廣泛,從高層的混合信號系統綜合到微觀新興技術密集的多尺度模擬,這就使對EDA項目的投資在主干之外,還有許多偶發的支流。比如說,像信息技術研究計劃(ITR)和國家納米技術計劃(NNI)這樣的專門研究計劃也會為EDA研究提供額外的投資。例如,在1999至2004財年的5年期間,ITR每年為設計自動化(DA)提供約300萬美元的資助,而CISE到了2005財年還能從NNI每年拿200萬美元用于與設計自動化相關的研究。

此外,NSF還通過其職業獎勵計劃支持年輕的研究人員從事EDA研究,每年會專門支持五六個EDA的新項目。研究人員也能從其他的項目中拿到關于EDA研究的資助,比如納米相關研究或嵌入式系統研究等。

NSF對EDA的投資,來源是多種多樣的。但物必有主,無主則爭,誰應該對NSF的EDA投資渠道承擔主要責任呢?

EDA作為兼具理論和工程的學科,需要強大的計算基礎設施支持,這使得它的研究成本十分高昂。處于工程與計算機科學的交界地帶,EDA是計算機科學解決工程問題的應用范例。雖然EDA研究必然受到工程需求和約束的限制,但是針對EDA研究問題的解決方案一直以來都是通過數學和計算機科學的核心理論來實現的。其次,解決EDA問題取得的成果可以用來幫助解決數學及計算機科學領域的開放問題。例如,驗證是基于數學和計算機科學理論的,但它本質上是多學科的,涉及驗證研究人員,以及在待驗證系統方面具有豐富知識的領域專家。

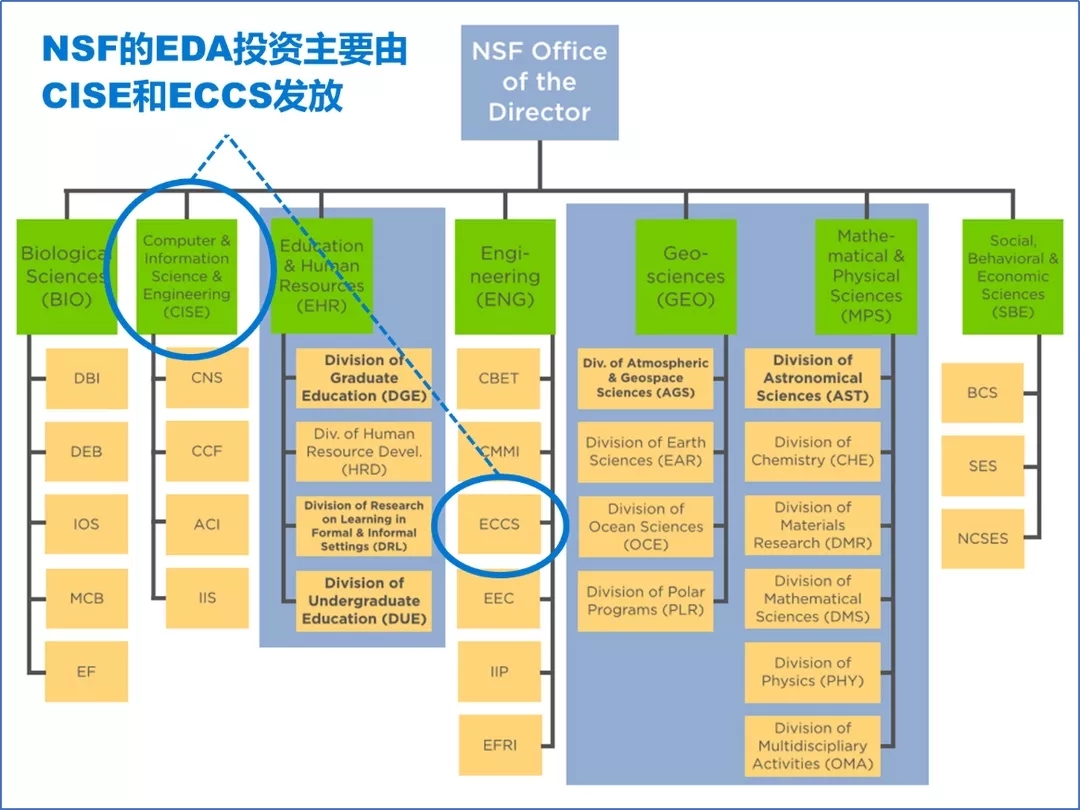

如果視野放得更寬,可以發現EDA視角在解決其他科學問題方面也是非常有價值的。例如,研究人員正在將EDA思想應用到解決物理、化學、系統生物學和合成生物學問題的工具開發中。這正是有計算、又有信息學、還要有工程要素的融合之地。因此在美國自然基金委NSF對EDA的管理體系中,計算機、信息科學與工程理事會(CISE)是主要操盤手。

NSF對EDA研究的投資額度在每年800萬美元到1200萬美元之間波動,大部分的投資來自于NSF核心發展投資計劃之下的計算機、信息科學與工程理事會(CISE)和工程理事會的電氣通信和網絡工程分部(ECCS),CISE和數學科學部聯合主辦的計算機科學與數學跨學科項目也會提供部分資金。也就是說,CISE和ECCS每年掌握大約7億美元左右的投資額度,投給EDA的大概占到2%左右。

圖2:NSF投資EDA的組織框架

那么,NSF到底資助了多少個EDA相關的項目呢?

2015年,IEEE的一個工作組請了兩位資深的EDA項目經理對NSF資助過的EDA項目進行識別,最終統計出從1984年到2015年,有將近1190個NSF研究課題是與EDA(DA)強相關的。

1190個項目!!每年40個項目,持續30年的基礎研究投入。這是一個國家對EDA軟件的基礎研究的態度。

4. SRC如何支持EDA研究

半導體研究共同體SRC是世界領先的大學半導體和相關技術研究聯盟,是推動美國半導體共性技術發展的關鍵性力量。行業合作伙伴包括應用材料公司AM、格羅方德GLOBALFOUNDRIES、IBM、英特爾公司、美光科技公司、雷神公司、德州儀器公司和聯合技術公司。

在1982年SRC成立的時候,設計科學是一個最初的焦點領域,而EDA研究是它的主要部分。而設計科學基金的預算,則獨占SRC預算的四分之一,其余的則致力于技術和制造業。發展至今日,SRC依然專設“計算機輔助設計和測試”的研究領域,歸屬于“全球協同研究中心”的旗下。SRC接受來自聯盟企業的捐款,每年安排數百萬美元的資金用于EDA技術的研究。

SRC并不著急立刻盈利,它關注的是未來卡脖子的前沿性技術的應用。六年前SRC公布了“星網”計劃,這是和美國國防部高級預研局DARPA聯合投資的大學研究中心網絡——跨越24個州的42所大學,計劃在五年內向六個大學研究中心投資1.94億美元。這是重點研究下一代微電子技術。SRC也清楚,“星網”計劃所研究的技術可能至少在未來10-15年內都不會具有商業可行性,但成員們將能夠對產生的IP進行再授權。“星網”計劃是對“焦點中心研究計劃”(FCRP)的延續。2008年,全國共有5個FCRP中心,其中GSRC和C2S2中心與EDA項目直接相關,來自這兩個中心的與EDA相關的資金估計在400萬美元到500萬美元之間。

圖3:“星網”計劃連接大學研究中心

SRC在整合行業資源、專注于共性的“競爭前”領域起到了關鍵作用,NSF也在探索類似的聯合資助模式。他們與美國國防部以及工業界締結了牢固的聯合投資機制,每年將大約2000萬美元的資金投向EDA研究領域。

5. 產業前傳的主角是共性技術研發

如果按照技術成熟度等級的標準看,NSF資助的EDA研究項目大多位于1~3級之間,然后接力棒就交給了SRC,由SRC資助技術成熟度在4~6之間的研究項目,著名的“創新死亡谷”就在這個范圍。

有些人可能認為,由于EDA問題通常與產業直接相關,所以產業應該是主要的財務支持者。這一點自然是對的,EDA三大巨頭都是投入巨資在做研發。然而,這些企業也非常關心基礎研究,而且一直也是EDA基礎研究的積極支持者,他們會通過SRC進行基礎共性技術的投資。

各家企業單獨用來進行EDA基礎研究的資金十分有限,即使在經濟形勢好的時候,也難以支持EDA的研究需求,需要通過共同體將研究資金聚集起來,集中力量進行產業共性技術創新。這正是美國半導體研究共同體SRC的巨大價值。

EDA研究極其需要理論研究,而這些理論研究大概率難以獲得及時的商業應用,因此很難獲得來自企業的直接贊助。企業青睞能夠迅速見效的短期項目,而風險更大、周期更長、商業應用更不明確而又十分必要的研究項目,就需要NSF及SRC這樣的非盈利服務機構投資并組織研發。

例如,模型檢查和模型簡化是EDA技術的典型應用,如果沒有最初由NSF和DARPA提供的長期資助,可能不會達到能夠引起業界關注的成熟度水平。產業界對“長周期”的“寬容”永遠比不上從科學研究到商業盈利的長周期。比如,模型檢查技術從編程語言理論開始發展,到成熟的軟件貨架產品,經歷了二十多年,在最初的10年里,它完全是由國家科學基金會支持的。

圖4:NSF和SRC支持的項目

NSF和SRC的交互配合,在一定程度上彌合了創新前段由于知識需求和商業關注的巨大差距形成的“創新死亡谷”。

6. 還惦記別人家的鍋

然而,研究投資永遠是不夠的,尤其是看向競爭伙伴的時候。NSF科學家們,在理直氣壯地向國家要錢的時候,從來不會忘了拿中國臺灣和歐洲說事。

他們看到,在中國臺灣,當局通過直接投資和校企合作扶持EDA。與EDA相關的重要項目之一是SoC計劃,該計劃自2001年起每年資助7000萬美元。研究主題包括集成電路、嵌入式軟件和設計自動化。NSF的專家們認為,其中有一半左右是用來發展EDA的。其他的扶持資助項目還包括與數據分析相關的研究,自2003年以來,中國臺灣每年投資1億美元研究納米技術;1998年以來,每年投資7000萬美元研究電信項目。在大學-產業-政府計劃中,臺灣當局扮演主要的促成者角色,鼓勵產業配對與參與。值得注意的是,在政府撥款只有5%的管理費用,工業撥款只有20%的管理費用,這令NSF的科學家們贊嘆不已。

歐洲也令美國NSF眼饞。雖然沒有專門針對EDA的項目,但許多歐洲國家都有國家項目來支持信息和通信技術(ICT)、納米技術、嵌入式系統、高級計算和軟件技術等領域的研發,這些領域都包含EDA的各個方面。最新的Eureka計劃之一是Catrene(歐洲納米電子學應用和技術研究集群),它是一個2008年到2012年的計劃。Catrene有30億歐元的預算,合作伙伴包括大學、半導體制造商如英飛凌、NXP、飛利浦等,也有空客和大眾的大用戶,當然也少不了EDA軟件公司Cadence。這里面就有兩個項目明確地指向EDA。

而在另外一個歐洲研發項目中,2001年至2008年期間的預算為40億歐元,總資金的75%來自公司。它支持了70個項目,其中15個集中在EDA。

這些動向,都逃不開美國自然基金委NSF的眼睛。NSF專家們經過估算,認為中國臺灣地區和歐洲投資EDA研究的資金,比美國政府和產業界投給EDA基礎研究的資金多出幾倍。即使作為全球最強大的EDA基地,美國NSF仍然有強烈的沖動,認為需要加強對EDA研究的投資。而且對全球任何其他地方在該領域的基礎研究,都投以了警惕的目光。

7. 小記

美國擁有培養完整的EDA從基礎研究、到應用轉化,到商業應用的全科技產業鏈條。即使美國企業占有絕對壟斷地位,即使產業界擁有開放的協同創新體系,美國科學界仍然在持續地進行前瞻性研究,仍然不斷呼吁加大基礎研究的投資力度。

那么,當后行者剛剛開始出現在路面就被卡脖子的時候,后行者將需要有怎樣的雷霆手段,才能追趕遙遙走在地平線遠端的領先者。砸錢是人們認為最直接有效的方法。2014年大基金I期1200億元,2019年10月份大基金II期再砸2000億。只是,這些基金看上去都攜帶著急急如律令,往往都直接砸到了產業端。“速交答卷”,是他們生下來就承諾過的使命。

然而,許多工業軟件的解藥,往往都是慢郎中的藥方。如果全然不管前端的數學物理機理和工程系統的基礎研究突破,EDA軟件的崛起,基本就是一個無解之題。